『The Way Back』 by ジェイミー・フューワリー 訳 藍(2021年07月09日~2022年07月03日)

トムとエズミーの話と同じ作家の小説です。(トムとエズミーの話はまだ途中ですが、藍はパラレルワールドを行ったり来たりしていないと、頭の風通しが良くないというか、息が詰まるので、またまた平行翻訳します!!)←知らね~よ!笑

〔『帰る道すがら』を5行で要約〕←1行でまとめろや!笑

最初に登場するジェリー・カドガンは亡くなります。ジェリー(父親)には心残りがありまして、3人の子供(パトリック、カースティ、ジェシカ)がいるのですが、3人とも仲が悪くて、ちっとも実家に帰ってこないのです。そこで、遺書的なメモに、「俺の車に乗って、俺の遺灰をどこどこまでみんなで運んでくれ」と書き残します。そして彼の死後、彼の子供たちは、父親の車に乗って、道すがら、父親のことや、自分たちのことを話しながら、家族として仲直りし、ホームへ帰る、という話です。

なんですが、藍は結婚したこともなければ、父親にもなったことないし、実年齢こそ40代半ばですが、人生の経験値的には、たぶん20代半ばの人でも、藍より経験ある人がたくさんいるんですよね...泣(まあ、読書量はそこそこあるので、想像でカバーします!)←そもそもお前には想像以外何もないだろ!!笑笑

話の流れはざっとこんな感じですが、話の展開はわかっていても、藍の書く文章で、藍の文体で読みたいと思わせ、最後まで読ませてみせる!!(感情を訳文に乗っけられる翻訳家は、野崎孝さんか藍くらいだから...)

プロローグ

ギャントン通りの邸宅 ― ホーブ、サセックス

彼は羽毛布団から片足を出した。部屋が寒かったのか、それとも彼の体に寒気が走ったのか。最近の彼は、一年中温暖な地で静養していても、簡単に風邪をひくようになってしまった。彼はコホコホと咳をして、握った拳(こぶし)で胸元を叩き、一晩のうちに溜まったタンを吐き出そうとした。何十年にもわたってタバコを吸い、ビールを飲み続けてきた彼は、毎朝目覚めとともに体調の悪さを痛感するのだ。ジェリー・カドガンはもう15年以上、気持ちのよい爽やかな朝、というものを経験していなかった。

もうすぐティナがここにやって来る。彼女は、おはようございます、と言いながら玄関を開け、いつものようにキッチンに入ると、まずは紅茶を入れてくれるだろう。彼女は私の体を気遣って、紅茶に砂糖を入れようとしない。それが私にはどうにも理解できないのだ。この年になって、今さら糖分を控えたところで、健康状態には何ら影響がない。もう改善などするものか。だが、そんなことで口論するのは煩(わずら)わしいだけだから、何も言わない。目くじらを立てながら死ぬなんてごめんだ。

ジェリーは、彼女がやって来る前にすべてを仕上げなければならなかった。彼が起き上がって何かをしていれば、間違いなく彼女は、安静にしていてください、と、彼をソファに引き戻すに決まっている。安静にしていることとは、すなわち、何時間も何時間もテレビの前で座っていることだと、彼女は見なしている節(ふし)がある。今日もまた、ブルーのジャケットを着た冴えない司会者が、金持ち連中の持ち寄った骨董品やら、価値ある品を買い叩くのを、まさに他人事(ひとごと)のように眺めていろというのか。時々、彼は散歩に出かける、と主張し、この邸宅を出る。近くの海辺に行くと、カモメたちの鳴き声を聞くことができ、いくぶん気分がすっきりするのだ。海の方から飛んできたカモメたちが、海岸沿いの道の上空を風に吹かれながら飛び回る姿を、そして、路上にスナック菓子の欠片(かけら)でも落ちていようものなら、目ざとく見つけて急降下してくる様(さま)を、この目で目撃できるから。

彼はサンドラがいてくれたらな、と思った。彼女は厚かましいところがあるのだが、いつもルールをゆるめてくれた。彼女が近くにいると、ジェリーは、自分がただのがん患者以上の存在だと感じられたのだ。しかし、数ヶ月前に彼女が新しい仕事に就いて、ここを去って以来、一度も連絡がないことを考えると、私はただのがん患者、というのが彼女の見方だったのだろう。

「さてと、やるか」彼はそう声に出して言うと、ベッドから両足を出し、スリッパを足に引っ掛けるように履いた。今ではほとんどの服がそうであるように、スリッパもぶかぶかだ。健康状態が悪化してからというもの、体重が減り続け、彼は以前の半分ほどにやせ細ってしまった。見る影もないとはこのことか、と鏡を見て思う。せっせとウォーキングしたり、ビールの量を減らすよりも、肝臓がんになったほうが手っ取り早くダイエットできる、なんて彼は冗談を言った。もっとも、そんな冗談を面白がってくれる人など、ほとんどいなかったが。

彼はベッド脇のテーブルに手を伸ばし、ピルケースを開けた。ピルケースの横には、スパイ小説『裏切りのサーカス』が置いてある。彼はその日に飲む分の薬を喉に落とし込み、水を口に含んで、ごくんと体内に流し込んだ。彼は立ち上がると、〈ワトフォードFC〉のチームロゴが胸元についたパーカーを羽織った。サッカー好きのパトリックが、去年の誕生日プレゼントに買ってくれたものだ。そして、おそるおそる慎重に階段を下りていった。

昔の彼なら、この時間、家中(じゅう)を駆け回るように朝の支度をしていた。朝の紅茶を入れ、トーストを作りながら、お喋りするのが好きだった。大体は妻のスーと、たわいもないことを言い合っていた。「ほら、やかんが湯気を吹いてるじゃない」とか、「今日はマーマレードの気分ね、愛してるわ」とか、そんな穏やかな声が、彼女の姿とともに目の前で舞っているかのようで、彼女亡き後も、一人で紅茶を入れながら、昔みたいに喋っていた。

しかし半年ほど前、ふと馬鹿馬鹿しいと思えてきて、記憶の中の妻を巻き込んで会話をするのをやめてしまった。自分が常軌(じょうき)を逸したゴルフ解説者のごとく、やばい奴に思えてきたのだ。亡くなったパートナーと話している、なんて話はよく聞くが、―実際にそうしている人はどのくらいいるのだろうか?

自分で入れた紅茶を手に持ち、ジェリーはかつての仕事部屋へのそのそと向かった。今朝のうちにやっておきたい事があるのだ。部屋に入ると、彼をぐるりと取り囲むように、壁にはたくさんの写真が飾られている。人生の全盛期、まだ調子に乗っていた頃の自分が写っていて、それぞれの写真に注目すれば懐かしい思い出が蘇るが、記憶に深入りせずに視線を中央に戻した。中央には古い机があり、その上には未開封の郵便物が山のように積まれ、ランプが一つ置かれている。それから、いまだに使いこなせていないノートパソコンは閉じたままで、その上にメモ帳と、昔から愛用している〈パーカー〉の万年筆が乗っかっている。

椅子の上の壁には、一枚の家族写真が飾ってある。彼が今住んでいるこの家の前で、家族6人全員が並んで立っている写真だ。その写真は、ここの鍵を受け取った日に撮ったもので、彼とスーが、「カドガン・ファミリー・建築士事務所―ホーブで最も信頼できる会社です!」と書かれた看板を二人で掲げている。

「本当にここでいいの?」と彼女は言った。彼がこの家の購入を提案した時だ。ここは二人が想定していたよりも、はるかに大きな邸宅だった。しかし同時に、難破船のように古びた物件でもあり、建物全体を暖かくする中央暖房設備はなく、屋根にはいくつも穴が開いていて、ネズミが大量に入り込んでいた。最上階で人が暮らすのは無理なほど、荒れ果てた状態だった。だからこそ、大邸宅でも、金銭的にぎりぎり手の届く範囲内に収まってくれたのだ。

「3ヶ月はかかるな。屋根まで丸ごと修繕となると」と彼は言いつつ、内心では最低でも9ヶ月はかかるだろうな、と思っていた。(実際には、完成までに丸2年かかった。)彼は、自分が立ち上げた会社の実力を示すためにも、自分が単なる独立建築士以上の腕があることを、この地域の人々に納得させるためにも、この家を修繕したかったのだ。

最近、ジェリーは繰り返し考えてしまう。もし自分が会社を設立せずに、雇われの身のまま、他の人の会社を転々としていたら、人生はどう違っていただろう。カドガン家は、今みたいに金銭的に裕福にはなれなかっただろうが、もしかしたら、家族は今より幸せだったかもしれない。

机の上、ランプの後ろには、いくつかの写真フレームが立っている。彼の視界の片隅に入るような、いつでもチラッと見ることができるような位置に立ててある。彼が夜遅くまで図面を描いていたり、会社の帳簿を整理したりしている時に、ふと見たくなるのだ。当時からずっと、夜中にデスクでウイスキーを飲む時の、彼の心の支えになっていた。それらはすべて子供たちの写真で、休日に家族で出かけた時に撮ったものや、クリスマス、誕生日などの特別な日に撮影した写真だった。彼の机の上には3冊のアルバムがあり、その中から、これだと感じた写真をフレームに入れて立てているのだ。

「よっこらしょ」と、彼は腰をかがめ、机の下から、大きな金属製の赤い釣り具箱を取り出した。この考えを思い付いた時から、机の下にそれをしまっておいたのだ。「こんなに重く感じるようになっちまったか」

ジェリーは箱の中を空っぽにしようと、リール、浮き、釣り針、重りなどの釣り具を取り出し始めた。それらのほとんどは、机の一番下の引き出しに放り込んだ。―といっても、そこにはすでにガラクタがあふれんばかりに詰まっていて、自分がついに亡くなった時、誰がこの引き出しの中を片付けるのか知らないが、その人に心から申し訳なく感じた。釣り具箱の中に入っていたボロボロに擦り切れた2冊の本(パブの名店ガイドブックと、釣りのコツの本)は、机の上方(じょうほう)の壁付け本棚に立て掛けた。ウイスキーや紅茶を入れていたフラスコ類は、後で片付けようと重ねて置いておいた。彼は空になった釣り具箱に消臭剤をシュッと吹きかけ、釣り具にこびりついた川の土の臭いや、古い餌(えさ)のかび臭さを取り除こうとした。

まず最初に、彼はその中に未開封のウイスキーボトルを入れた。自分でこの味を味わうことは叶わなかったな、と思うと、残念な気持ちがこみ上げてくる。長年、このウイスキーは家族の間で親しまれ、「ポート・エレン」と人間のように呼ばれてきた。家の中で重要な存在感を放ち続けたこのボトルは、お酒を飲む人には畏敬の念を持って見つめられ、飲まない人には、こんなものが1本1,000ドルもするなんて信じられない、と驚愕の目で見つめられてきた。

ジェリーは思わず一口だけ、とボトルに口をつけてしまいそうになった。70歳になった時に飲もうと、このボトルを大事に取っておいたのだ。今はまだその歳に到達していないし、それに、ほんの少しと飲み始めたら、その結果どんな事態になるのか。彼はその余波の大きさを想像し、思いとどまった。

次に、彼は新聞記事と、大雑把(おおざっぱ)に書かれた短い手紙を手に取った。ドイツの消印が押されたボロボロの封筒を受け取った日のことが脳裏に浮かぶ。あの日、封筒を受け取ってすぐに不安感に包まれた。彼はドイツに知り合いなんていなかった...

あの時、彼は慣れないキーボードに人差し指一本で一文字ずつ、新聞記事のドイツ語をGoogle翻訳に入力していった。しかし、その訳を見るまでもなく、彼にはその内容がもたらすものを予感できた。

悪い知らせだ。

ジェリーはその封筒を、すばやく最近の写真が収まっているアルバムに挟み込んだ。玄関のドアが開く音が聞こえたのだ。

「ったく、もう来たか」と彼は言った。玄関ホールでは、ティナが大きなひもブーツを脱いで、スリッパに履き替えている音が聞こえる。彼女がいつものように、バッグのファスナーを開け、4つのタッパーを取り出している様子が目に浮かぶようだ。タッパーにはヘルシースナックが入っていて、彼女は一日中、それをつまみ食いしているのだ。ダイエットをしている、なんて年がら年中言ってはいるが、彼女がヘルシースナックの合間に彼のポテトチップスまで口に運んでいるのを見て以来、ダイエットには大してこだわっていないのだな、と悟った。

「どこにいるんですか?」と彼女が大きなお腹から声を張り上げた。「お庭には出ないほうがいいですよ」彼女は先週のことに言及(げんきゅう)しているのだ。先週、彼は庭に出て、多年草を植えた花壇で小枝を刈り込んだり、植物の冬支度をしていたところ、彼女に見つかったのだ。(というか、植物が冬を越え、春に満開の花を咲かせたとして、その時まで彼は生き延びているのか? 彼女も彼自身も、頭にその疑問が浮かんではいたが、二人ともそれには言及しなかった。)

キッチンのセラミック製の床にスリッパがパタパタと当たる音がしている。冷蔵庫を開け閉めする音。やかんのスイッチを入れる「カチッ」という音。「まだ熱いわ。やかんを使ったのね」と彼女が叫んだ。「少なくとも、あなたはまだ死んではいないようね」

ティナが笑い声を上げた。ジェリーは首を振って、「ああ、全能の神よ」とつぶやいた。

彼女は冗談のつもりで笑っているのだ。サンドラも似たようなジョークを言ってはいたが、サンドラの方がしっくり来ていた。サンドラはイングランド北東部のタイン川沿いで育ったためか、優しく陽気な彼女の訛(なま)りが、ジョークの内容をオブラートに包んでくれた。ティナはテムズ川周辺の今時の英語を話すので、余計きつい言い方に聞こえるのだ。

ジェリーは封筒を挟んだアルバムをもう一度開き、写真が間違っていないか手早く確認した。コーンウォールでの休暇、フランス旅行、2009年の大晦日、10年置きに撮影された写真が並んでいる。よし、と確認し、彼はそのアルバムを釣り具箱の中に入れた。ウイスキーの隣にアルバムを置き、その上に、彼のキャンピングカーの鍵と、机の上に用意しておいた遺言書も入れた。

しかし、最後にもう一つやるべきことが残っている。

彼の60歳の誕生日にスーからもらったペンを握ったちょうどその時、ティナがドアを開けた。振り返ると、ピンクのナース服を着た彼女が立っていた。脂(あぶら)ぎった白髪交じりの髪を後ろで束ね、耳にはたくさんのピアスをしている。

「ここにいたんですか」と彼女が言った。「仕事してるんですか? そんな状態で仕事なんて」

「っぽいこと」

「何が『っぽいこと』なんですか?」

「いや、仕事なんてしてないよ。仕事っぽいことをね。子供たちのためにあるものを作ってたんだ」

「とにかく、安静にしてなきゃだめですよ」

ジェリーは、安静にしていることにいったい何の意味があるのか、と彼女に聞きたい気持ちを抑えた。2ヶ月後には、他のことをしたくても、安静にしている以外何もできなくなっているだろう。

「あと2分で終わる」

「休憩は取ったんですか―」

「頼むよ、ティナ」と彼は強い口調で言った。「2分だけだよ。エネルギーがあるうちに終わらせたいんだ」

彼女は気を悪くしたのか、「お好きなように」と、ふくれたように言い残し、部屋を出ていった。彼の仕事部屋はラウンジのすぐ隣にあるので、彼女が大きなソファにどかっと座る音も、テレビをつける音も丸聞こえだ。彼女はいつものように朝の情報番組にチャンネルを合わせた。相手を言い負かしたくて仕方がない男が、「裕福であるにもかかわらず、リサイクルショップで買い物するなんて何事だ?」といきり立ち、朝っぱらからゲストに説教している。

ジェリーは部屋のドアを閉めて、自分の机に戻った。机の上では、『ジェリーからの手紙』とタイトルだけ書かれた便箋(びんせん)とペンが彼を待ち構えていた。彼は自分でも何を書こうとしているのかわからなかった。彼は手紙など書いたことがなかった。彼の得意分野ではなかったのだ。スーと付き合い始めた頃、彼女はよく長い手紙を送ってくれた。ブライトンの消印が押された手紙がポストに届いているのを見るたびに、熱いものがこみ上げてきて興奮したことを覚えている。それでもジェリーはめったに返事を書かなかった。何度か書いたかもしれないが、それは酔った勢いでポストカードに2、3行、愛のメッセージを書きなぐっただけのもので、その時にいたパブの匂いをつけたポストカードが数日後、彼女の元へ届くのだった。

書き始める前に、彼はもう一度、釣り具箱の中を見下ろした。アルバム、ウイスキー、鍵。ちょっと匂いだけ、と彼は思い立ち、ウイスキーのボトルを取り出すと、コルク栓を引き開けた。ウイスキーの香りが顔の前にふわっと立ち込める。書類が詰まったファイルキャビネットの上に、親指ほどのミニチュアのウイスキーボトルがあるのが目に入り、彼はもっと良い考えを閃(ひらめ)いた。そしてその小さなボトルに、少しのウイスキーをゆっくり注いだ。その時が来たら、最期の時が来たら、これでそっと祝杯を上げよう。

彼はボトルの栓をして、釣り具箱に戻した。ようやく心の準備が整い、彼は書き始めた。

9月28日

親愛なるジェシカ、パトリック、カースティへ

〔プロローグの感想〕

ティナは出張ナースですね(一日中、彼の家にいるようですけど)。前の担当ナースはサンドラといって、彼はサンドラのことを気に入っていたみたいですが、ティナに交代してからは連絡がないようです...泣(笑)

妻はスーです。妻はもう亡くなっていて、彼とスーは、古い大邸宅を購入、修繕し、建築士事務所をやっていた。(というか、今も一応やってるのかな?)彼が住んでいるサセックス州のホーブは、イギリスの最南端にあって、南の海岸沿いなので、地中海の方から暖かな空気が流れ込んできて、比較的温暖な地域みたいです。←気象予報士でも目指すの?笑

あと、Google翻訳でドイツ語を訳す、というくだりが出てきたので、ちなみに書くと、藍はGoogle翻訳を使っていません。英文を読んだ時に、藍の中から言葉が浮かび上がってくる感覚が、やみつきになるほど気持ちいいんです💙

何にも代えがたい、言葉が浮かび来るその一瞬一瞬の快感ゆえに、ほぼ毎日訳しているわけです。←何回同じようなこと書くんだよ!!笑

パート 1

チャプター 1

ボールズブリッジ、ダブリン

パトリック

パトリックはポケットの中でスマホが、ヴーヴーと震えるのを感じた。一瞬、無視しようかとも思ったが、重要な知らせかもしれない。彼は着信画面を見ずに、片手で携帯をつかむと、右手の親指で画面の下の方をスワイプした。

「はい、もしもし」と彼は言った。

「パトリック?」カースティの声が返ってきた。今にもパリンッと割れそうな、か細い声だ。

それで彼はすぐに悟る。

「ああ、神よ」

彼女は何も言わない。

「彼は?」

「今朝、専属のナースから電話があったのよ」と彼女が言った。彼は梯子(はしご)から降りて、壁紙ローラーを窓辺に置いた。呆然(ぼうぜん)としたまま、パトリックはカーペットを貼る道具につまずきそうになる。巻かれた壁紙を肩に担(かつ)いだままだ。

「パパは死んだのよ」カースティは、それが事実であることを自分自身に言い聞かせるように言った。

「そうか」

「ごめんね」

「俺...」と彼は言った。「それは俺の台詞だよ。いつ...?」

「夜中のうちに、じゃないかって」

「ちくしょう」

二人とも黙り込んでしまった。

パトリックは新築マンションの廊下に出ると、誰もいない部屋を見つけ、中に入って壁際に腰を下ろした。天井からはむき出しのケーブルや配線が垂れ下がり、漆喰(しっくい)の壁は、まだオレンジがかったピンク色のままだ。硬質な繊維板(せんいばん)の床には埃(ほこり)が積もっている。

妹の声を聞くのは約1年ぶりだった。二人の住んでいる場所が離れていることを都合のいい言い訳にして、必要な連絡はすべてメールで行っていた。最後に話したのは、カースティが父の生体検査の結果をメールで知らせてきた時だったが、それは単に、ジェリーが自分でその結果をみんなに伝える気にはなれなかったからだ。

久しぶりに聞いた彼女の声は、見知らぬ人の声のようでもあり、慣れ親しんだ声のようでもあった。彼女の声は震えていた。父の死のショック、悲しみ、それから解放感も混じっているようだった。長い間、いつ死んでもおかしくない、という張り詰めた気持ちでいたのだろうから。

「最後に彼に会ったのはいつ?」

「土曜日」

「そうか」と彼は言った。「ちくしょう」

この二つだけが、彼がなんとか返せる言葉だった。

土曜日ということは、三日前か。すぐにパトリックの頭には、あの大きな家で孤独に過ごしていた痩せ細った父親の姿が浮かんだ。あんなにフレンドリーで社交的だった父が、人生の最後の日々を、ホスピスケアのナースだけを頼りに、たった一人で過ごしていたなんて。

「今日の午後、葬儀屋さんと会うことになってるの」と彼女が言った。唐突に彼女の声が事務的な口調に変わり、彼は不意を突かれた。「あなたが何かをしてくれるとは思ってないわ。でも、葬儀には顔を出してくれるんでしょ?」

「お前は偉いよ、カースティ。もちろん顔は出す。彼は俺の父親だからな」

「上出来」と彼女は言った。その一言だけで、彼女がパトリックに対して抱いているすべての意見や感情を表しているようだった。彼のライフスタイル、人生の選択、彼の考え方、その時々の行動に至るまで、どういうわけか「じょうでき」という、ぶっきらぼうな一言で済ませてしまえるのだ。

「何が上出来なんだ?」

今度はカースティが言葉に詰まってしまった。二人は以前にもこのようなことが何度もあった。―本来話すべき本題から逸(そ)れて、どうでもいいことで細かな点数を競い合ってしまうような、つまらない口論に発展してしまうのだ。

「なんでもないわ」と彼女が言った。今回ばかりは一触即発(いっしょくそくはつ)の状態が回避されたのを感じ、パトリックの体からふっと緊張が解(と)けた。

「じゃあ、誰もいなかったのか? そのとき、つまり」

「いなかったみたいね。彼は一人で」

パトリックは言葉に詰まる。「ちくしょう」

「ティナが今朝彼の家に行ったとき、彼を見つけたそうよ」

彼はティナとは誰なのか聞こうとしたが、すぐに思い出した。彼女はほんの3ヶ月前にホスピスケアの仕事に就いたばかりで、彼は彼女に会ったことがなかった。前任のサンドラは、彼女の夫が脳卒中で倒れたそうで、辞めてしまったのだ。サンドラには会ったことがあった。彼女は、命を脅かすような(時には死に至らしめるような)病気にかかっている患者を、「体の調子が悪いんですね」みたいな、ふんわりした感じで扱っていた。腫瘍に侵された体と、下痢(げり)や風邪と闘っている体が同じであるかのように思えてくるから、不思議と和(なご)んだ。

「ジェシは知ってるのか?」

「さっき彼女と話したわ。もっと早く電話すべきだったんだけど。でも、わかるでしょ」と彼女は言った。

彼はわからなかった。

「とにかく、パット。私はこれからあちこちに...」

「ああ、もちろん」と彼は言った。「やるべきことが山ほどあるのはわかるよ」

「山ほどはないけどね」

「俺は飛行機の便を調べてみる。空いてる席が見つかるといいけど...あ、早いうちに」と彼は言った。明日、と言おうとしたが、すぐに言葉を引っ込めた。明日は無理だ。

「急がなくていいのよ。葬儀の日程とか決まったらまた連絡する」

「ありがとう」

「いいのよ...それじゃ」と彼女は言いつつ、彼が話を締めくくるのをあからさまに待っている。

「それじゃ、その時に、バーイ」と、彼の声は癖(くせ)で、自然と陽気なトーンへとシフトしていく。昔から彼は、話題がどんなに深刻なものであっても、電話を切る時はいつも明るい口調で締めくくるようにしてきたのだ。

彼女が「バイバイ」と言うとすぐに、プープープー、と3回無機質な電子音が流れた。

パトリックは少しの間、ぼんやりと床に視線を落としていたが、無愛想な北アイルランド人の同僚が、ラミネート加工された床板を何枚か重ねて担ぎ込んできたので、視線を上げた。

「お前がこの部屋の担当だっけか?」と彼が言うと、パトリックは立ち上がった。

「いや、ここは君だな」と言って、彼はさっきまで作業していた部屋に戻ろうと廊下に出た。

「おい、大丈夫か?」若い現場監督のウィルが、彼の顔を覗き込むようにして聞いてきたが、「さっさと持ち場に戻れ」という意味だと伝わってきた。

「大丈夫です」とパトリックは答えた。

自分がどんな顔をしているのか心配になってきた。血の気が引いて、灰のように青白くなり、ショックで変に歪んでいるかもしれない。気持ちも動揺していた。しかし、それはごく普通の反応だろう。最後の一人の親が亡くなったばかりなのだから、ごくごく普通の。

「よし、いいぞ」ウィルはそう言って、イヤホンを耳にはめ直した。彼は仕事中、少なくとも6時間はイヤホンを耳に差し込んでいるのだ。そして手ぶらでぶらぶらしているのだから、いい身分だ。彼は背を向けると、リズミカルな足取りで去っていった。

パトリックは半分ほど貼った壁紙を見て、ほっとした。集中できる何かが目の前にあることが今は救いだ。

「その前に、ちょっと外の空気でも吸ってこようか」と彼は誰にともなく言った。

彼はほとんど酔っぱらったようにふらふらと、部屋を出て廊下をエレベーターの方へ進んだ。3階から1階に下りると、アングルシー・ロードに出た。広々とした空間が見たくて右折し、メリオン・クリケット・クラブを目指す。そして、クリケットのグラウンドを見渡せるベンチに座った。隣では、ブロンドの髪をした若い女性が、片手で持ったスマホを見つめながら、もう片方の手で乳母車を前後に揺らしている。

パトリックは体を前に倒し、両手の付け根のところで、両方の目を押さえた。目は涙で濡れていた。彼は大きく息を吐き出すと、むせび泣きそうになるのをこらえて、素早く深く息を吸い込み、こみ上げてくるものを、それがどんな感情なのかわからないままに、下に押し戻した。隣にいた女性が顔を上げて、彼の方を見た。一瞬、彼は「どうされましたか?」と聞かれると思い、パニックになった。こんな時、どう答えればいいのだろう?

しかし、彼女はすぐに自分のスマホに視線を戻した。パトリックもつられて、彼女のスマホを見ると、WhatsAppでメッセージのやり取りをしている最中のようだ。

彼は、ペンキが飛び散った作業ズボンのポケットから、自分のiPhoneを取り出した。ロック画面には、娘のマギー、妻のスザンヌ、そして彼の三人が水着姿で写っている。コークのビーチに行った時の写真だ。

写真の中には、今より数段良いバージョンの自分が写っている。もちろん、今よりスリムだ。当時のお腹は、今みたいにTシャツを完全に押しのけ、突き出てはいない。まだほんの少しTシャツを押し上げている程度だ。七三で分けて後ろに流している髪は、今のあごくらいまで伸びたぼさぼさの髪とは違い、きちっと整っている。そして何より、写真の自分は幸せそうだ。最近では考えられないような笑顔を浮かべている。

急に人恋しくなり、誰かと話したくなったパトリックは、最近の通話履歴を開き、スクロールする指を、スザンヌのところで止めた。彼は妻に電話をかけようとしたが、すぐに気が変わった。今彼女に電話しても、関係を悪化させるだけだろう。電話帳の画面に戻り、別の番号を選んだ。

外国につながっているのではないかと思うような、英国式の長い着信音が2回鳴った後、誰かが電話に出た。

「もしもし、俺だよ」とパトリックは言った。「ちょっといいかい、知らせたいことがあってね」

ギャントン通りの邸宅 ― ホーブ、サセックス

ジェシカ

彼女はカースティからその知らせを聞いて、ひとしきり泣いた。しかし、ひとしきり泣いた後は、ジェシカ・ラクランは気丈(きじょう)に振る舞っていた。彼女はストイックなのだ。「子供たちのために自信に満ちた顔をしていなくちゃ」と自分自身に言い聞かせていた。「さっき泣いたのは、ほんの気の迷いよ」くらいに気を張っていた。実際のところ、それほど動揺しなかった。父親が亡くなったのだから、もっと取り乱すかと思ったけれど、なぜか冷静でいられてしまう自分が不思議でもあった。こんな時に冷静沈着でいられるのは、次の二つのどちらかに起因(きいん)しているんでしょう、と結論を下した。

4年前の母の死が、この時のための心の準備になっていたのか。

あるいは、父の死が差し迫っていると聞かされてから、自分の中で精神的に折り合いをつけるのに十分な時間があったからか。

父が肝臓がんだと診断されてから約1年が経過していた。それが末期であることを知ってからの5ヶ月間、彼女は週末にはホーブに通っていた。

もちろん心の奥底では、父の死に対して自分の反応が薄いのは、何か別の理由があるからではないかと考えていた。おそらく、葬儀や遺言開示の際にはどうしても弟や妹に会わざるを得ない、そのことが頭の片隅にちらついていたからでしょう。彼女はその考えを頭の外へと振り払った。彼女たちの関係はギクシャクしていた。べつにいいじゃない。仲が悪い兄弟姉妹だっているでしょ。彼女たちは家族というより、同僚のような存在で、必要があれば連絡はするけど、用もないのに、あえて自分から交流を望むような間柄(あいだがら)ではなかったのだ。現実なんてそんなものよ。

夫のダンはそれが理解できなかった。一人っ子の彼にとって、大人数の家族というのは、羨望(せんぼう)のまなざしを向けるべき対象なのだ。

「うちの子供たちは仲良くしてほしい。親友みたいに」と彼は、マックスとエルスペスの二人についてよく言っている。彼女はそれに同意しつつも、どちらの家族にも、子供たちが兄妹(きょうだい)の関係を見習うべき良い手本がないことが心配だった。

ジェシカは、カースティが下の階でせわしなく動き回っている物音を聞いている。彼女の本領発揮だ。やらなきゃいけないことがたくさんあると、彼女は水を得た魚のように活き活きと動くのだ。カースティは彼女たちの中で唯一、地元に残って暮らしていたから、その日、実家に真っ先に駆けつけ、真っ先にあちこちに電話をかけて、その知らせを伝えた。ジェシカはその時の電話の、徹底して無駄を省(はぶ)いた会話を思い出した。彼女は挨拶もそこそこに、冷徹(れいてつ)に要点だけを伝えてきた。

「ちょっと単刀直入すぎるな」とダンが言った。

「他に言うことがなかったんでしょ」とジェシカは、妹の心境を説明した。

カースティの言葉を借りれば、「それが起こって」から、今日で4日目になる。ジェシカは言葉尻(ことばじり)を捕らえて、ねちねち妹を攻め立てるようなことはしなかったが、死が「起こる」ものなのかどうか、首をかしげた。そんな偶然みたいな、またそれが起こりそうな言い方は、ふさわしくないでしょ?

それはともかく。4日が経った。

1日目、彼女は夫のダンと一緒に、ホーブの実家へ向かった。実家に着くと、カースティと彼女の娘のリヴィが出迎えてくれて、みんなで大きなオーク材のキッチンテーブルを囲んだ。テーブルには子供向けの料理がずらっと多すぎるほどに並んでいたが、食べ物にはほとんど手を付けず、9月下旬のやわらいできた陽射しが窓から差し込む中で、延々と紅茶をすすっていた。

時折、父親の友人がぽつりぽつりと訪れた。彼らは紅茶をすすりながら、「こんなに残酷な病気があるなんて」とか、「あんなに優しくて、ほがらかな人がどうして」などと、ありきたりではあるが、紛れもない事実を口にした。ジェリー・カドガンが妻を亡くしてからの悲惨な数年間が、彼らの言葉を通して浮き彫りになるようで、それは誰が見ても気の毒に思う日々だったようだ。

まだ母が生きていた頃の父は、ビートに乗ってダンスをしているかのごとく、快活な一週間を繰り返していた。毎日海辺を散歩していたし(長年愛犬連れて、愛犬が亡くなった後は夫婦二人で)、お気に入りのレストランが3つあり、その日の気分でレストランを選び、ランチを食べていた。水曜日には夫婦で映画館に行って、昼間の上映を見ていた。―ビスケットをホイルに包んで家から持参し、コーヒーは映画館で買っていたようだ。―ただ、両親は映画自体には興味がなかったのだと、ジェシカは思っていた。(というのも、両親がウェス・アンダーソンの映画を見てきた日、ジェシカが母親に、彼が監督した他の作品について話したことがあったのだが、スー・カドガンは、ウェス・アンダーソンが誰なのか見当もつかず、映画談議はすぐにしぼんでしまった。母は映画の内容よりも、父と映画館で過ごす時間を楽しんでいたのだ。まるでピクニックに出かけるように...)

しかし妻が亡くなって、ジェリーは晩年を一人で過ごしていた。たまに出かける海辺の散歩も一人きりだった。新しく犬を飼うことを提案したけれど、父は拒んだ。シニア向けのランブリング・クラブに入って、ホーブ地区のみんなで散歩したら? という提案も父は断った。映画館に行くことはなくなり、家でDVDのボックスセットを毎日一話ずつ見るようになった。レストランにも行かなくなり、近くに二つあるパブのうちのどちらかに、一人で通うようになった。きっと父は、他のうらぶれた常連客たちと同類にみなされているんだろうな、とジェシカは思った。最近まで彼が、幸せな、と言ってもいいくらい仲の良い、大家族の一員だったことなど、きっとパブの誰も信じないでしょうね。

初日の夜、ジェシカはダンが運転する車でいったん家に引き上げることになった。みんなで一緒に夕食を食べようと提案したのだが、「いいのよ、ジェシ、あなたたちは帰って休んでちょうだい」とカースティが、哀(あわ)れみを誘うような表情を浮かべながら言ってきたのだ。カースティは、父の死後の片付けを一手に引き受けたことを、後々(のちのち)何かの交渉の時に、切り札として持ち出してくるだろうな、とジェシカは予見できた。

そういうわけで、すべてをカースティに任せてはいられない、とジェシカは早速(さっそく)ブライトンのホテルを予約し、自分たちが一緒に育った家の手入れをするために戻ってきた。

「あなたは本当に手伝わなくて大丈夫よ」とカースティは、何の連絡もなく南海岸の町に舞い戻ってきたジェシカに言った。「リヴと私、二人いれば、たいていのことはできちゃうから」

「手伝いたいのよ。それに、リヴに死んだおじいちゃんの遺品を整理させるなんて、良くないでしょ?」

「あら、なぜ良くないの?」とカースティは、いつものけんか腰の口調で、イライラを当てつけてくるように言った。ジェリーには4人の孫がいるのだが、自分の娘だけは他の3人とは違うのよ、というニュアンスを、カースティはどんな発言にも乗っけてくるのだ。

「彼女はまだ4歳でしょ、カースティ。遺品の整理なんて早すぎるわ」

「じゃあ、あなたのお花屋さんはどうなの? 娘に手伝わせてるんじゃないの?」とカースティが言ってきて、ジェシカは、また始まった、と思う。ジェシカが経営しているお花屋さんには余裕がなくて、従業員を一人しか雇えない、とカースティは思っているらしい。

「私は毎日店に顔を出す必要はないのよ。従業員の女の子たちがちゃんとやってくれてるからね」とジェシカは、あえて従業員の人数を口には出さずに言った。(実際は二人なんだけどね。)

最終的にはカースティが折れ、ジェシカの参加を受け入れた。まず、5日後のジェリーの葬儀までにやるべきことを一緒に計画した。棺の材質(オーク材)、葬儀で流す音楽(チャス&デイヴ、ザ・フェイセズ、エルトン・ジョン)、花(アジサイ)などの大きな決断は二人で決め、パトリックの嫌いなものが含まれていないか、一応彼にもメールで確認した。それ以外にも、プロの掃除屋さんを雇ってありとあらゆるジェリーの痕跡を消す前に、どの部屋を誰が片付けるのか、分担表を作った。この邸宅を売ることについては、概(おおむ)ね全員が同意していた。もっとも、また口げんかが始まっては面倒だと、ダン以外は誰も口には出さなかったが。

「そのお金が入ったら、休暇を取って旅行に行こう」とダンは言った。ジェシカが実家近くのホテルから、夫のいる家に電話した時だ。「もちろん、君の父親の思い出を祝う旅行だよ。わかるだろ―」

「ちょっと、『彼もそれを望んでいるよ』だとか、余計なこと言わないでちょうだいね、ダニエル」

「い、言わないよ」と彼は口ごもりながら、発言を撤回しようとした。彼女の実家を売って、そのお金でディズニーワールドに行きたいという願望を、願望の中身は伝えずに、それとなく外枠(そとわく)だけを伝える方法を、彼はこれから見つけなければならない...

今、ジェシカは2階のジェリーの寝室にいて、ズボンの後ろポケットから分担表を取り出して見ている。

ラウンジ ー カースティ

寝室 1 ー ジェシカ

寝室 2 ー カースティ

寝室 3 ー ジェシカ

バスルーム ー プロの掃除屋さん

トイレ ー プロの掃除屋さん

キッチン ー ジェシカ

書斎 ー カースティ

ロフト ー パトリック?

部屋の隅には、ゴミ袋が5つ置かれていて、リサイクルショップや古着回収箱に出す衣類がパンパンに詰まっている。ベッドの上には、ダンボール箱が2つあり、本、小物類、写真の入った写真立てが4つ、老眼鏡が3つ、それからベッドサイドの引き出しに入っていた物も、いっぱいに詰め込まれている。今、ベッドサイドの引き出しは空だ。

一般的に考えると、亡き父の寝室を片付ける行為は、もっと胸が締め付けられるものだと思っていた。しかし父の寝室からは、母が亡くなった時に、その特徴的な、親しみのある雰囲気が多かれ少なかれ取り除かれ、それ以来、ジェリーはこの部屋に彼自身の要素をほとんど加えていなかった。この家に残された自分の時間が限られていることを知っていて、今さら手を加えたくない、と思っていたのか、母が使っていたベッドサイドのテーブルも、中は空っぽのまま鎮座(ちんざ)している。

写真立てに入れられた写真を見て、ジェシカは懐かしい感覚が心の琴線(きんせん)に触れるのを感じた。彼女が長い間忘れていた家族の肖像、まだ彼女が家族の輪の中にいた時代へと通ずる窓枠をつかみながら、一瞬動きが止まる。しかし、懐かしい以上のものは何も感じなかった。

それでも、ジェリーの寝室を片付けることは、ジェシカにとって落ち着かない行為ではあった。

何か変なものや下品なものを見つけて、父への見方が変わってしまうのではないか、父性的な印象が、なんていうか、より男性的なものに置き換えられてしまうのではないか、と心配だったのだ。

「たとえばどんな?」と今朝カースティが聞いてきた。家の片付けを始める前に、少し肌寒い庭のテーブルで一緒に紅茶を飲んでいた時のことだ。

「わかるでしょ。雑誌とか、そういうものよ」

「ああ、ジェシ!」

「何?」と彼女は聞きながら、笑ってしまった。「もしかして、デレクおじさんのこと思い出した?」と彼女は言った。デレクおじさんが心臓発作で突然亡くなってしまい、彼の娘(彼女たちのいとこ)のクレアが、彼の部屋を片付けたのだが、その時、一番上の棚に彼が愛着を抱いていたものを見つけてしまったのだ。クレアは清教徒のようにピュアだった。

ジェシカはベッドの上に腰を下ろし、ベッドの向かい側、母が使っていた化粧台の鏡を見た。自分では認めたくないが、疲れているように見える。最近、自分のすらりとした顔が、―かつてははっきりと骨格を見て取れるほど、シュッとしていたのだが、―今はなんだか、顔全体を引き伸ばされてしまったようで、ぽっちゃりとふくれてしまった。カースティの顔がこんなにまん丸になることは、あり得ないだろうな。しかも、茶色がかった長い髪には白髪が混じっているのがわかる。昨夜のディナーの時から着ているシャンブレー生地のシャツに、白髪が1本くっついているのが目に入り、それをつまみ取りながら、やるせない気持ちに襲われた。

こんなこと心配してても仕方ないわね、と彼女は思った。あー、ストレスがたまる。仕事のこと、子供のこと、ダンのこと、それでもう手一杯なのに、その上、自分自身の容姿が衰えてきたとか、そんなことまで考えて、さらに自分を追い込むのは良くないわ。

ジェシカは、白いコンバースのオールスター・スニーカーを片足だけ脱ぐと、扁平足(へんぺいそく)ぎみの足裏を指でマッサージしながら、泊っているホテルに戻るのを楽しみにしていた。本、お風呂、テレビが、誰もいない空間で彼女を待っている。久しぶりに、誰にも邪魔されずに一人の時間を楽しめる。―12歳(もうすぐ13歳)と6歳の、二人の子供から離れて、ゆっくり羽を伸ばせるのだ。

彼女は今夜、ブライトンで大学時代の友人とディナーを食べる約束をしていたが、キャンセルしようと考えていた。サディ・ダーリントンは、今やライフスタイルを提案するライターで、2つの新聞と1つの雑誌でコラムの連載を抱えている売れっ子だ。ジェシカは、購読していた雑誌の表紙に華やかにサディの名前と写真が掲載されているのを見た時、その雑誌の購読をやめてしまった。

「それで、あなたは今どんなの書いてるの? ジェシ」

彼女はこの質問を恐れていた。彼女が最後にサディに会ったのは、自分も作家になろうと決意し、児童書出版の仕事を辞めた時だった。サディは、「書き終えたら教えてちょうだい。私は文芸関係のエージェントならたくさん知ってるから」と笑顔で後押ししてくれた。

あれから5年が経ち、今夜サディに会ってそう聞かれたら、ジェシカはこう答えるしかないだろう。「それがね、1万語くらいは書いたんだけど、作家の道は断念しちゃったのよ。2年前に夫を説得して、今まで貯めてきたお互いの貯金を合わせて、お花屋さんのビジネスを始めたの。それには理由があってね、ほら、クリス・ファーブレイスって覚えてる? 実は彼と、私はいい仲になっちゃって、今から考えるとゾッとするんだけど、あやうく道を踏み外すところだったわ。あの時、彼とベッドで激しくしていたら、私の人生はめちゃくちゃになってたかもしれない。なんとか一線は越えずに踏みとどまったんだけど、その代わりになる、何か大きな転機というか、私の気をそらしてくれる人生の一大事がどうしても必要だったの。クリスのことが頭にチラついて仕方なかったのよ。それで起業したってわけ。もちろん、ダンはそんなこと何も知らないけどね」

深いため息をつきながら、ジェシカはベッドから体を起こし、最後の引き出しを取り出して、振り返り、ベッドの上のダンボール箱に引き出しの中身を空けた。

「ジェーーーシー」というカースティの声が、引き出しの中身をざっと確認しようとしたところ、下の階から聞こえてきた。「ちょっと来て。見せたいものがあるから」

カースティ

大したものには見えなかった。それは赤い金属製の釣り具箱で、幅が75センチ、縦が50センチ、深さも50センチくらいで、それにしては、かなり重い。

父が昔から使っていたファイルキャビネットの一番下の引き出しを引き抜くと、中で何かがゴロゴロと重たく動く音がした。ファイルキャビネットの前面には、「カドガン・ファミリー・建築士事務所―ホーブで最も信頼できる会社です!」と書かれたステッカーが、いまだに貼られている。

釣り具箱の上部には取っ手と南京錠が付いていて、「これを読んでくれ」とジェリーの筆跡で書かれた封筒がテープで貼られていた。

「あなたが...開けたい?」とカースティは、ジェシカにその封筒を差し出しながら聞いた。

「ううん、あなたが開けて」

カースティは慎重にナイフをスライドさせ、封筒を開封した。中からA5サイズの便箋を取り出すと、そこには父が青いペンで、力を振り絞って...

これを見つけた人へ

この箱の中には、私の子供たちに渡したいアイテムがいくつか入っている。

私の葬儀が終わるまでは、この箱の鍵を開けないでほしい。葬儀の後、中のものを取り出してくれ。

ジェリー

彼の名前のすぐ下には、小さな鍵がテープで留めてあった。釣り具箱のふたを閉じている南京錠に合う鍵でしょう。―南京錠はいかにも安っぽいもので、鍵がなくても、クリップとちょっとした決意さえあれば、簡単にこじ開けられそうだ。カースティは、鍵のついたままの便箋を折りたたむと、彼女のリュックサックに入れた。

彼女はジェシカと一緒にキッチンテーブルに座り、二人してじっと、今にも爆発するのではないか、というようなまなざしで、その赤い箱を見つめていた。

「じゃあ、はっきりさせちゃうけどね。今ちょっとだけ、見てみたいと思わない?」とジェシカが言った。

「ダメ!」

「べつにそうしましょうって言ってるんじゃなくて」

「じゃあ、なんで聞くの?」

「わかるでしょ。念のためよ」

「念のためって何? 死にそうになりながらこれを書いた人の願いを裏切ってもいい念って何?」

「そんなメロドラマみたいなこと言わないでよね」ジェシカはそう言って、両目をくるりと一周させた。

「そんな風に聞こえたのなら、あなたがひねくれてるんじゃない」

「あなただって、この中に何が入ってるのか知りたくて仕方ないんでしょ。私はすごく知りたいわ。というか、彼らしいわね、自分が死んだ後まで謎めいたことを残すなんて」

「ジェシ」とカースティはショックを受けたように言ったが、反論はできなかった。

「うーん、逆に彼らしくないのかな? まったく微妙なことしてくれるわね。パパは、そんな正直な人いないでしょってくらい、正直者だったのよ。秘密を守ることなんてできなかった。それが今、墓の中から、私たちとくだらないゲームをしようとしてる」

「亡くなった人を悪く言わないで、ジェシカ」とカースティは言いながら、自分の声に敬けんな宗教家ぶった響きがあることに自分でも気づいた。

「あなたもわかってるでしょうけど、あなたって時々―」

「私は行くわ」カースティは姉が発言を終える前にそう言うと、今は着替えを保管してある昔の自分の寝室へそそくさと向かった。

私の言ったことが姉の耳にどう聞こえようと、今日は言い争いなんてしたくない。この家を空っぽにしようと、今までずっと作業してきて、すでに心身ともに消耗していた。引き出しを開けたり、戸棚の中のものを引っ張り出したりするたびに、ふいに何かに襲われたような衝撃を受け続けていたのだ。父は、眺めて感傷に浸(ひた)りたいとか、昔を懐かしみたいという理由で、いろんなものを取っておいたんでしょう。でも、それらすべてを私は捨てなければならない。だって、父以外の人が見たって、なんの感慨も湧いてこない、価値のないものばかりなんだから。そういえば、これは母が父に贈ったものだっけ。これは休暇で家族旅行に行った時のおみやげだ。どれも使い道のないものばかりで、カースティが自分の家に持ち帰って、飾っておきたいと思うようなものは何一つなかった。捨ててしまうことと、永遠に持ち続けることの間に、何か妥協点があればいいのに、と彼女は考えた。

もちろん、自分の家がもっと広ければ、持って帰ってもいいかな、と思う物もあったでしょう。一応最上階だから海を見渡せて眺めはいいけど、寝室が2つあるだけの手狭な賃貸住宅では、大した収納スペースもないし、父親みたいに何でもかんでも捨てずに取っておくなんて無理だ。

カースティは、一刻も早く体のギアをランニング・モードに切り替え、海沿いの自分の家に向かって走り出したかった。そこでは娘のリヴィが、クララと一緒に私を待っている。(クララは私の友人で、放課後、私の代わりにリヴィの面倒を見てくれている。)それからオーブンで焼いたピザと、赤ワインのボトルも私を待っているはずだ。

それと、こうしている間にも仕事はどんどん溜まっていく。私の勤めている学校は非常に寛大で、遺品の整理がすべて終わるまでの間、休暇を認めてくれた。「私一人しかいないようなものなんです」と、カースティは上司に説明した。代替(だいたい)教員の手配や、他の教員に授業を掛け持ってもらう手間を減らすために、兄弟に頼めないのか、と上司がそれとなく尋ねた時、彼女はそう答えた。あたかもジェシカとパトリックが全くの役立たずで、無責任な存在であるかのような言い方をしたが、実際は単に、彼らが少し離れたところに住んでいて、実家の近くには私しかいない、と言った方が的を射ていた。しかし、まあ、彼らにそういうイメージを植え付けておいても問題ないでしょ、と彼女はにんまりした。

それでも、宿題の採点は彼女がやらなければならない。その日の朝、彼女は学校に行って、生徒から宿題の問題集を集めてきた。すでにGCSEクラスで回収していた『二十日鼠と人間』(ジョン・スタインベックの小説)に関する40人分の感想文に、その問題集の山も加わったことになる。ちなみに、GCSEクラスとは、中学卒業時にイギリス全土で行われる統一テストのための準備クラスなのだが、みんな似たり寄ったりのことを書いてくるから、それを得点化し、優劣をつけるのはかなり骨の折れる作業なのだ。

明日から週末で、土日休みに入る。プロの掃除屋さんを呼べる状態にするには、明日の午前中いっぱいはかかりそうだ。―そして最終的に不動産屋さんを呼んでこの家を見せる時には、きれいさっぱり清潔感のある邸宅にしなければならない。その後は、火曜日の葬儀に向けてカウントダウンに入る。カースティには、すべてのことがあり得ないほど速く感じられ、同時に、十字架にはりつけにされているのではないかと思うほど、時間の経過がゆっくりにも感じられた。父親が亡くなったのが、つい最近のことだとは信じられないのと同時に、葬儀で形式的なお別れを済ますまで、まだあと何日もあることが、信じられないほど長くも感じられた。

ジェシカはキッチンで、昼食に二人が使ったマグカップやお皿を洗っているようだ。

「そっちは大丈夫?」と、カースティは声を上げた。昔の寝室でジーンズを脱ぎ、Tシャツを脱いだ彼女は、色鮮やかな柄(がら)のランニング・レギンスを穿き、長袖のトップスを着た。彼女はダークブラウンの髪を耳が全部出るほど両サイドを短く刈り上げていたが、さらにその上にカチューシャをつけて、前髪が額にかからないようにした。

「大体終わったわ」と、ジェシカの声が返ってきた。「私ももうすぐ出るから。あなたは先に帰っていいわよ」

「待ってる」と彼女は言った。姉をあの釣り具箱と一緒にここに残すわけにはいかない、と直感的に思った。きっとこっそり一人で中身を見るに決まってる。姉にはそういうところがあるのだ。二人が子供の頃、ジェシカは毎年のように、「どこかにクリスマスプレゼントが隠してあるはずだから、両親の寝室に探しに行きましょ」と、私を誘ってきたのを思い出した。「今晩の予定は?」

「あるけど、キャンセルしようと思ってるの。サディ・ダーリントンと会うことになってるのよ」とジェシは言った。まるで誰もがサディ・ダーリントンといえばあの人だ、と、ピンと来るとでも思っているかのような口ぶりだ。

「ああ、それは素敵ね」カースティが適当に答えると、洗い物を終えたジェシカが玄関までやって来た。「それじゃ、行きましょ」

おしゃれに気を遣うジェシカは、意図的に大きめのサイズを買ったファッショナブルなコートを、裾(すそ)をたなびかせるようにして羽織った。一方、機能重視のカースティは、防水加工のウインドブレーカーに袖(そで)を通すと、走っても落ちないようにリュックサックをきっちりと腰と胸の周りに留めた。そして、空中に膝(ひざ)を交互に突き上げながらウォームアップをしつつ、横目で姉を見ていた。ジェシが黒くて大きな四輪駆動車に乗り込むのを見届けてから、彼女は実家のドアに鍵をかけ、自分の家に向かって走り始めた。

ホーブの〈ギャントン通り〉から、ブライトンの〈カニング通り〉までは、5キロ弱の距離があった。つまり、実家から自宅まで、一度も休憩を取らずに走り続ければ、大体30分で着く。

カースティはアスリートとして天性の素質があったわけではない。脚(あし)は短いし、ずんぐりした体型はランナーには不向きで、彼女は昔から自分のことを「ポチャッとしたシュウマイみたい」と思っていた。しかし、母親になり、さらに間(ま)を開けずにシングルマザーになったことで、自分を卑下(ひげ)するのではなく、肯定しようと決意した。「やせてなくたって十分きれい」というボディ・ポジティブに目覚めた彼女は、毎週、背中を押してくれるネット記事を読み、それをFacebookで拡散することで気持ちを高めていた。

カースティはジェリーが亡くなってからランニングの頻度を増やし、毎日走っていた。一人で走っていると、思考を邪魔されずに自分のペースで考えることができ、いくつかのことを受け入れることができた。例えば、自分にはもう両親はいなくなり、孤児のような存在になってしまったこと。(もちろん、もうとっくに未成年ではないし、大人になってから両親を亡くしたからって、自分を「孤児」だなんて呼ぶのは適切ではないとわかっていたが、ランニング中はいいのだ。)両親がこの南海岸の町に移り住んできて建てた家のそばにいようと、姉や兄とは違い、自分だけはこの地に残ったこと。私だけになってしまった。私が唯一のカドガン家の跡取りなんだ、というようなことを考えていた。

今日は走りながら、あの箱について考えていた。中に何が入っているんだろう、と思いを巡らせていた。

ジェリーは、秘密主義者でもなければ、ドラマチックな人間でもない。むしろ実直(じっちょく)で、真実にこだわる人だった。努力すればいつかどこかにたどり着ける、という考えを実践するような生き方を貫(つらぬ)いていた。また、彼は優しかった。カースティはその優しさを今まで忘れたことがない。

だからこそ、このような意表を突くことをするなんて彼らしくない、と思った。遺言があったとしても、標準的な遺産分割の類(たぐい)だと予想していた。兄妹それぞれに、彼が身につけていた安物の時計とか、身の回り品を1個か2個ずつ分ける程度で、ドラマチックなことなんてあるはずない、と。

「お前たちはそれぞれ何かしらを手にする」と彼が言っていたのを思い出した。彼のがんが悪化の一途(いっと)をたどっていた数ヶ月前のことだ。「それから他にも、お前たち3人に渡るものがあるから、話し合って分けてくれ。喧嘩するんじゃないぞ」

その時、彼女はその言葉を意外に思いながら聞いていた。母が亡くなってから、3人の関係はますます険悪になっていたのだ。金銭的な問題でもめたわけではなく、家の中の空気が変わったというか、彼女の死によって、カドガン家を取り巻く問題が如実(にょじつ)に表面化し、その原因がそれぞれ一人一人にあることが浮き彫りになったからだ。

ブライトンの町が暗幕(あんまく)をまとい始めた。海岸沿いの歩道には街灯がともり、仕事帰り、自転車で家路を急ぐ人や、スマホを片手にゆっくり歩く人をオレンジ色に照らし出していた。カースティは人々の間を縫うようにして、見慣れた桟橋(さんばし)に向かって進んだ。その桟橋はブライトンの観光名所になっていて、薄暗くなった今もまだ観光客で賑わっていた。この町に来て日帰りで帰る観光客はあまりいない。みんなこの辺のホテルに数日泊っていくのだ。

彼女は桟橋を過ぎたところでひと休みしようと立ち止まった。イヤホンを耳から抜き、ポッドキャストのスイッチを切る。―実際にあった犯罪をフィクション風に物語る放送を聞いていたのだが、今日はその内容に集中できず、ただ聞き流していた。―青緑色に塗られた手すりにもたれ、海を眺める。

そういえば、ジェシカは今夜、大学時代の友人と夕食を一緒にするんだっけ、と思い出した。それから、ダブリンにいるパトリックは、今頃何してるのかしら、と考えた。

カースティは自分の人生を愛していると昔から思ってきた。とはいえ、姉や兄に比べると、刺激が足りない人生だな、と感じることも多々あった。ブライトンに長年居続けたことは、犠牲だったのだろうか? それとも、彼女たちにこの町を離れたことを後悔させたくて、こんなことを考えているだけだろうか? 彼女たちはここから遠く離れた場所で、それぞれの人生を築いたんだな。

「あなたは自分の人生に満足してると言えますか?」そう言ったのは彼女のセラピストのネーラだ。父親が亡くなってからはまだ一度も予約してないが、一番最近のセラピーの時にそう聞かれた。質問というより、自(おの)ずと一つの答えを引き出される指令に近かったけど。

「はい」とカースティは答えたが、それが上辺(うわべ)だけの強がりなのか、自分でもわからなかった。ネーラはスリムで美しいインド人女性で、カースティは彼女に少し惹かれつつあり、なんとか彼女に好印象を与えようと必死だった。ネーラの前だと、自分をよく見せようとしてしまうのだ。これらの点から、彼女をセラピストとして選んだことは、おそらく最悪の選択だった。しかし、彼女のセラピーを受け始めて2年が経過した今となっては、カースティはどうしても自分の間違いを認めて、セラピストを変える気にはなれなかった。「でも、自分の人生に満足してるのか、そのことを考えるたびに思うんですけど、もう2年もここに通っていて、その期間ここに来る代わりに、何か他にできたんじゃないかって」

「たとえば?」

「わからないですけど」と彼女は口では答えながら、旅行、仕事、人との交流、セックス...と思っていた。「なんか、自分自身をシェルターにかくまってるというか、からに閉じ込めてる気がするんです」

「そして、そのことで自分を責めてるのね?」

「うーん、まあそうですね」とカースティは言ったが、それも厳密には真実ではなかった。

どちらかというと、私は家族を責めている。カドガン家の人間関係が悪化したとき、国を離れたパトリックのせいにした。それから、私はジェシカも非難している。彼女は自分のビジネスや、(雑誌に載ってるような)快適な中流階級の暮らしに没頭(ぼっとう)していて、自分の身の回りのことしか眼中にないから。そして、私は両親を責めているのだ。こんなところでくすぶってないで、夢を追え、と言って、私の背中を押してくれなかった両親を。

困ったことに、彼らは誰一人、自分が悪いことをしたことに気づいていない。彼らは自分の人生を生きてきただけで、誰もそのことを批判しなかったのだ。

カースティは、前回ネーラのオフィスで、ずらっと並んだ本や、鉢植えの観葉植物や、アートのような近未来を彷彿(ほうふつ)とさせる家具に囲まれ、心理療法を受けていた時のことから心を離し、再びあの赤い箱のことを考えた。あの中には何が入っているんだろう、と色々な可能性に思いを巡らせた。そういえば、父はいつ、あれを準備したんだろう。

それから、今夜はもう考えるのをやめよう、と思った。死とか、それにまつわる思考とは一旦おさらばして、今夜は是が非でも楽しく過ごしたい。彼女はイヤホンを耳に戻すと、走り出した。

スパイア・ホテル ― ブライトン、サセックス

ジェシカ

サディとの夕食をキャンセルするメールを送信した後、その指でジェシカは、自分にいらだってる時にしか利用しないピザチェーン店の名前をググり、トートバッグから赤ワインを取り出した。お肉とガーリックをたっぷりと散りばめた12インチのピザと一緒に飲むには、あまりにも高価で上等なワインだったけど、「もうなんでもいいや」という気分だった。こういう気分になる時は大体、花屋の店番をしていても、お客さんが全然来なくて1日中(じゅう)暇だった日の夜とか、週末なのにダンが仕事に行ってしまって、ほんとに仕事なの? 今ごろ誰かと一緒に何かしてるんじゃないの? と不安になった時とか...

そういう時、思いっきりピザを食べ、ワインを飲んだとしても、通常であれば、翌日に過激なくらい運動をするから、お腹の炭水化物やチーズやお酒はすっきり帳消しにできる。しかし今回は、まだ明日の午前中、カースティと一緒に実家の片付けをしなければならない。つまり運動する時間はない。午後には子供たちや花屋の仕事、そしてダンが待っているはずの家に帰れるけど、それまではカースティと顔を合わせて、妹に色々と押しつけてしまっている罪悪感に耐えながら、しおらしく振る舞わなければならない。そのためにも今、この恐ろしく不健康な自己療養を甘受(かんじゅ)する必要があるのだ。

彼女のスマホが、ヴー、ヴーと震えた。

サディ:え、そうだったの!それはご愁傷様。私のことは全然気にしないで。わかるわ、悲しみに耐えながら遺品整理とかしてるのよね。そういえば、そういう人生の辛さについて、去年私が書いた記事を送るから読んでみて。じゃあ、次の機会に😘

直後にまたスマホが震えた。今度はその記事へのリンクだ。

「まったく」とジェシカはぼやいた。「この人なんにもわかってないじゃない」

彼女はベッドから立ち上がり、部屋の隅に置かれた半円形の人工皮革(じんこうひかく)の椅子に腰を下ろした。座り心地は悪い。ベッドの上に飾られた、1本のバラが描かれた味気ない絵をしばし見つめてから、スマホを操作し、着信履歴の1番上に表示された自宅に電話をかけてみる。

数回呼び出し音が鳴った後、彼が出た。

「ちょうど今、子供たちの夕食を作ってるところなんだ」とダンは言った。「手が離せないから、折り返していいか?」

「私は今からお風呂に入るのよ」

「じゃあ、その後話そう」

「たぶんね」と彼女は言った。彼の背後から電子レンジがチンと鳴る音が聞こえてきた。続いて、ダンが2枚のお皿をキッチンカウンターに置いた音がした。その音を聞いて、ふっと肩の力が抜ける。彼はちゃんとやると言ったことをやっている。彼が出かけている間に、彼の母親に来てもらって、食事の準備をやってもらうことも簡単にできただろうに。彼の両親は彼のためなら何でも、喜んで協力する人たちなのだ。たとえ彼が浮気を隠蔽(いんぺい)するために協力を頼んだとしても、あの親子なら示し合わせて、私を騙してくるに違いない...

「どうした?」と彼が言った。いらついてる感じだ。「今は2分しか話してる暇ないぞ」

「ねぇ、ダン。私の父が亡くなったのよ、ちゃんとわかってる?」と言ってすぐに、なんだか彼を挑発してるようで後ろめたさを感じた。これじゃ、けんかをふっかけてるみたいじゃない。私はただ、今日あったことを話したかっただけなのに。

「ごめん。ただ、なんていうか。結構大変な作業なんだよ。いろいろやることがあるんだ」と、一瞬間を開けてから彼が言った。

「それって私が毎日やってることなんだけどね」

ダンが何かを言い返そうとして、ぐっとこらえたのがわかった。「わかってるよ」と彼は言った。「それで、どうした?」

「今日ね、あるものを見つけちゃって。あなたにそれを伝えたかったの」

「え? やばいものじゃないよな?」と言ってから、「価値あるものか?」と、彼が期待のこもった声音(こわね)で付け加えた。

「ううん。箱よ」

「箱? いいか、ジェシ、俺は今、本当にいっぱいいっぱいなんだ。そういう話は―」

「ダン。これは重要なことなのよ」

しばしの間、沈黙だけが耳に流れてきて、それからダンが言った。「わかった、ちょっと待ってくれ。2分だけ」

彼が「マックス、エルスペス、ご飯できたよ~」と声を張り上げるのが、テーブルに置いたらしい受話器越しに聞こえてきた。それから、フォークやナイフが入ってる引き出しをガチャガチャあさる音が聞こえてきて、1分ほどしてから、再び彼が電話に出た。

「それで、その箱は、どんな箱なんだ?」

「金属製の赤い箱だったわ。工具箱か、そんな感じの。だけど、彼はそれに鍵をかけてたのよ」

「そして、鍵がなくて開けられないってわけか?」

「カースティが鍵を持ってる。葬儀が終わるまで開けるなってメモが貼ってあったのよ」

「それはあれだ、ジェシ。彼の個人的なものが入っていて、君たちに持っていてほしいんだろ。どうせ価値のないガラクタだよ」

「ガラクタ?」

「わかるだろ、一般的にはって意味だよ」

「たぶんね」と彼女はゆっくりと言った。「でも、なんか変よね。パパらしくないわ」

「なんていうか...ジェシ、人は変にもなるんだよ」と彼は言って、言葉を止めた。「変っていうか、なんていえばいいんだろ? あれだ、センチメンタルになるんだよ。その時が来る...自分はもうすぐってわかるとね」

「たぶんね」と彼女はまたその言葉を口にした。「あの中に何が入ってるのか、気になっちゃうのよ」

「じゃあ、なおさら開けちゃだめだ。お前は誕生日の時もそんな感じだからな。いつも先に見ちゃって、待てばよかったって後悔してるじゃないか」

「誕生日プレゼントとは違う気がするの。きっとそれ以上の何かよ」と彼女は、彼が正しいことを言ってるのは百も承知で、そんなの認めない、と反駁(はんばく)するような語気で言った。

「あ~もう」とダンが言った。「もう切らなくちゃ。子供たちが...」と彼は言って、思わせぶりなところで言葉を切った。子供たちがどうしたの? 家具を壊しだした? ラウンジに火をつけた? 口の中を食べものでいっぱいにしたまま、けんかを始めた?

「私のことは心配しないで。今ディナーが目の前にあるの」と彼女は嘘をついた。

「それはよかった。何を食べるんだい?」

「シーザーサラダ」と、彼女はまた嘘をついた。なぜわざわざそんな嘘をつくのか、自分でもよくわからない。

二人はグッバイを言い合って、電話を切った。ジェシカはベッドの端に座り込んだ。2時間も車を走らせれば、夫と子供たちに会いに行けるのに、同じ町には妹がいるのに、彼女はどうしようもなく孤独だった。―自分が空洞化して、ぽっかりと開いた穴になったような気分だった。そして、その空虚な穴に、後悔とか、失望といった、よろしくない感情がどっと流れ込んできた。

スマホが震えて、ピザが到着したことを知らせるメールが届いた。彼女は鏡の前に立ち、目の端をティッシュでぬぐってから、表情をキリッとさせて、ロビーへ向かった。

パトリック

マギーが飛行機になったつもりで両手を広げ、出発ロビーを走り回っている。9時半になろうとしていた。彼らが乗る予定の飛行機はすでに1時間10分ほど遅れている。さっきまで疲れきって彼の腕の中でぐったりしていたのが、充電が完了したかのように元気に走り回っている娘を見て、きっとまたすぐに疲れた~とか言い出して、ぐずり出すのだろう、とパトリックは思った。

彼はスマホを取り出すと、スチュアートへメールを打ち始めた。

パトリック:すまない、相棒。まだ空港のロビーで待たされてる。もし大変なら、ウーバータクシーでも使おうか?

「おい」と彼はマギーに声をかけた。若くて、子供がいないことが幸せでならない感じのカップルが、明らかに近くで騒いでいるマギーに苛立っている。「おい、おい、おい」

3回目の呼びかけで、マギーは振り返り、とぼとぼと父親の方へ歩いてきた。すかさず彼は娘をひょいと持ち上げて、膝の上に乗せた。

スチュ:全然大丈夫さ。搭乗できそうになったらまたメールしてくれ。スタンステッド空港で会おう。

パトリック:ルートン空港の方。

スチュ:ああ、じゃあそこで。

「いいかい、みんなちょっとばかり疲れててね」と彼は娘に言った。「迷惑をかけないようにしてなさい」

「ポテトチップスある?」と娘は、彼の注意をなんでもない様子で無視して聞いた。

「いや、果物しかないよ。ブルーベリー食べる?」と彼は言って、リュックサックからタッパーを取り出し、彼女に差し出した。

彼は、ポテトチップスを持ってくるべきだったな、と思った。そして、ポテトチップスを持ってこなかったのは、自分の準備不足の表れだったかもしれない、と振り返った。マギーと二人だけで遠出するのは初めてだった。いつもならスザンヌも一緒で、二人のうちのどちらかが、機内でマギーを楽しませるものを用意し、目的地に着いてからも、おやつや衣服に事欠かないよう、必要なものは大体持参していた。

今回、彼は重要な衣類を少なくとも3つ、彼女を慰めるために必須のおもちゃを2つ、それから、それでしか彼女は飲み物を飲まない唯一のコップまで忘れたことに思い至った。

パトリックは、自分が出来損ないの父親なのか、それとも今回ばかりは状況のせいにしていいのかわからなかった。この旅の目的、かつての故郷であるホーブに戻った時、何が起こるのか、そういったことが、カースティから父の訃報(ふほう)を知らされて以来、ずっと気にかかっていて、娘のおやつやおもちゃのことまで気が回らなかったのだ。

あの電話で、記憶をかなりたどらなければ思い出せないほど、久しぶりに妹と話したのだが、二人の会話はひどくぎこちなく、しらじらしさに満ちたものだった。何年も前に仲が悪くなって以来、どんなコミュニケーションもビジネスライクで堅苦しいものに変わり、感情や共感といった昔はあったはずのものが欠如していた。翌日、彼女からもう一度電話があった時も同様だった。ギャントン地区はホーブの一等地で、白いしっくい塗りの3階建てのタウンハウスが立ち並ぶ高級住宅地なのだが、その中の父親が住んでいた邸宅をさっそく片付けるという話だった。

最初、カースティがあまりにも早く父親が暮らしていた痕跡(こんせき)を消そうとしていることに彼は驚いた。しかし、カドガン家が近年どんな状況だったのかを知っている人なら、彼女が一刻も早くあの家を空っぽにして、すっきりしたい気持ちもわかるな、と納得した。

「ジェシカが片付けを手伝いに来てくれたのよ、頼んでもいないのに」と彼女は電話で言っていた。「まあ、いいんだけど」

「ああ...いいじゃないか。じゃあ、俺は金で埋め合わせるよ」

「お金で?」

「ああ。家具とか私物を撤去するのに業者を呼ばないとだろ。安くやってくれそうな知り合いがいるんだ」

「パトリック」彼女は苛立ちとショックが入り混じったような声をもらした。初めて聞いたというわけではなく、彼女は時折そのような声を発するのだ。おそらく彼女は、姉と兄が作業を手伝ってくれることを望みつつも、亡き父の家で兄妹三人、息が詰まるような時間を延々と過ごすのは避けたい、という切実な思いに苛(さいな)まれているのだろう。

「何?」

「それって、あなた自身は来ないってことを遠回しに言ってるわけ?」

正直言えば、彼は即座に電話を切りたかった。もちろんその場は逃げきれても、短期的な解決にしかならない。ただ、短期的な解決策を何度も繰り返すことで、結果的に長期的な解決になり得るはずだ...

「まあ」

「ちょっと、パトリック」

一瞬、彼は本当の理由を言いそうになってしまった。最近、妻と別居し、シングルファーザー的な暮らしをしていることを。

「要はあれだ—」

「能なし」とカースティが吐き捨てたことで、彼は踏ん切りがつき、電話を切った。

言わなくてよかったんだよな。

ようやく客室乗務員が出発ロビーにやって来て、遅れていた飛行機の到着を告げた。間もなく搭乗できるらしい。それでもパトリックの頭の中は、数ヶ月前に妻が出て行ったことを姉と妹にどうやって伝えようか、ということでいっぱいだった。おかしなことになるのは必至(ひっし)だ。なぜもっと早く言わなかったのかと責められるだろうし、今までずるずると言わずにきたという事実が、カドガン家の三人兄妹の関係を如実(にょじつ)に物語ることになる。それから、次々と質問の矢が飛んでくることが目に見えている。どれも答えにくいものばかりで、一つ答えるごとに傷がえぐられるように、痛みが増幅していくだろう。

とはいえ、いつまでも黙っているわけにはいかない。いずれ真実が明らかになるのだから。それに、彼はイングランドに戻りたいと思っていた。まずスチュアートの家に泊めてもらって様子を見つつ、できればロンドンで暮らしたい。何があっても、ブライトンにだけは戻りたくない。

飛行機はあっという間にグレートブリテン島に渡った。マギーは彼の腕に頭を預け、両手で彼のスマホを握ったまま眠っている。彼は本を読みたい気分ではなかったし、最近、音楽を聴くのもためらわれていた。どの曲を聞いてもスザンヌのことを思い出しそうだったからだ。悲恋(ひれん)の曲しかこの世にはないのではないか、と思ってしまうくらい、どの歌詞にも胸が締め付けられる。それで彼は、冷たいプラスチックの窓に頭を押し付けて、アイリッシュ海の上に広がる星空を夢想しながら、真っ暗な夜空を眺めていた。ルートン空港が近づくと、眼下に、光の触手で縁取られた町や都市が広がるように見えてきた。

俺は何者にでもなって生きていける、と彼は自分に言い聞かせながら、誰でもない人として新たな生活を始めることに思いを馳(は)せていた。けれど、新しい人生に移行することは、すなわち、元の人生に置いてきた人々に多大な迷惑をかけることになるな、と思い至る。海を渡ったパトリックは、そのことを誰よりも身に染みて知っていた。

飛行機はルートン空港にそっと降り立った。まるでパイロットが大幅な遅れの埋め合わせに、誰も起こさないようにと配慮しているかのような、静かな着地だった。それでも、はみ出すように聞こえてきたブレーキ音と、完全には抑えられなかったらしい機体の揺れに、マギーが目をこすりながら起き出した。額にかかった茶色の巻き毛を手で横に流している。

「パパ~」と彼女はめそめそと泣き言を言うように声を発した。あたしが眠るまでこのまま寝室にいて、と懇願(こんがん)する時と同じ口調だ。最近は二人でよくそんな夜を過ごしていた。

「ああ、パパはここにいる。もう着いたよ」

「スチュの家?」と彼女は言った。

「いや、まだ空港に着いたところだよ。スチュが空港で待ってるんだ」と彼は、待ってるはず、と期待を込めて言った。スチュはパトリックにお金だけ渡して、これでタクシーを呼べ、と言ってくるような男だった。

しかし、今回は待っていてくれたようだ。パトリックがスマホの電源を入れると、真っ先に彼からのメッセージが目に飛び込んできた。

スチュ:もういるぞ。クソおせーな。

パトリック:わりい。今着いた。

旅行カバンを預けている乗客が少なかったようで、すんなり流れてきた旅行カバンを受け取り、到着ゲートを出るまで、ほとんど時間はかからなかった。また待たされるのかとうんざりしていたパトリックは、そのスムーズさに頬がほころぶ。人々でごった返すロビーに出ると、すぐに「マギー・カドガン」と書かれたプラカードが目に入った。スチュがそれを掲げて、出口の近くに立っていた。手をつないだマギーを見下ろすと、寝ぼけまなこで薄目を開けるようにして歩いている。寝起きじゃなければ、自分の名前が書かれたプラカードを見て、彼女の笑顔がはじけただろうな、と思った。

彼は古くからの友人とひとしきり抱き合い、一緒に冷たい夜の空気の中を歩き出した。久しぶりにイングランドの地を歩きながら、パトリックは不思議な感覚な包まれていた。いつまでここにいるのかまだ決めていないことも相まって、足が宙に浮いている感じだ。

「よく戻ってきたな」とスチュが言い、キャスター付きの旅行カバンを代わりに押してくれた。手が空いたパトリックはマギーを抱える。

「久しぶりの空気だ」

「まあ元気出せよ...お前の―」

「ああ」とパトリックが発言をさえぎった。

「それでお前の―」

「ああ」

1秒か2秒立ち止まり、その話題には触れてほしくないんだなと理解したスチュは、あからさまに明るい声に転調して、「うちまでお送りしましょうか?」と、執事(しつじ)を真似て左手を右胸に当てた。

「頼む」とパトリックは言い、夜気(やき)を深く吸い込むと、先を急ぐように歩き出した。

〔チャプター 1の(実況中継的な)感想〕

さっそく泣けてきた...涙←はえーよ!!笑

WhatsApp(ワッツアップ)というのは、日本で言うとLINEみたいな、メッセージアプリです。ヨーロッパではWhatsAppが主流なんです。ここから謎の自慢タイムに入りますが、笑

藍はスカイプで国際電話をかけたり、WhatsAppでやり取りしたりという、交渉や連絡の仕事を、おととしから去年までしていたので(まあ、通訳みたいな仕事ですね)、藍もWhatsAppを使っていました。なので、WhatsAppに関しては日本で3位に入るくらい詳しいです!!笑←独身男はすべてをアピールに使わないとだから大変だね!爆笑

藍はジェシカに考え方が近いかもしれない。←いや、ジェシカはちゃんと考えがあってのことだから、君とは違うと思う。笑

また泣けてきた。藍は幸運なことに(体は)まだ健康なんだけど、ジェリーの晩年の過ごし方と、今の藍の日々が似通っている。しかし残念ながら、藍のところには出張ナースは来てくれないらしい。藍はナース服のコスプレが好きなのに...泣

「私はあの時あれをやったんだから、今回はあなたが...」とか、「あん時は俺がやっただろ。今度はお前が...」とかって、日本でもありますよね?(あれ、藍の周りだけかな?)

イギリスも日本も同じなんだな、と安心するような、なんだよ、どこも同じかよ、とうんざりするような気分です。

不謹慎かもですが、訳しながら笑いっぱなしです。爆笑

カースティは教員ですが、一応藍も教員だったんですよ。(まあ、信じなくてもいいですけど...笑)←「なんとかして信じさせたい」から「まあ、信じなくてもいいですけど」なんて、ずいぶんとマインド(心の持ちよう)が変わったね^^

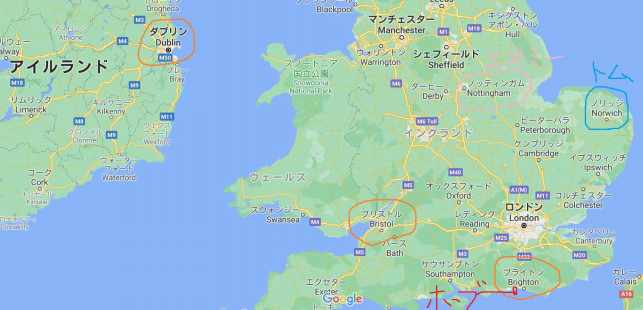

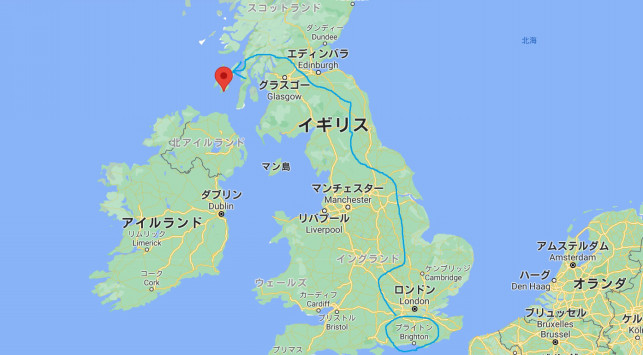

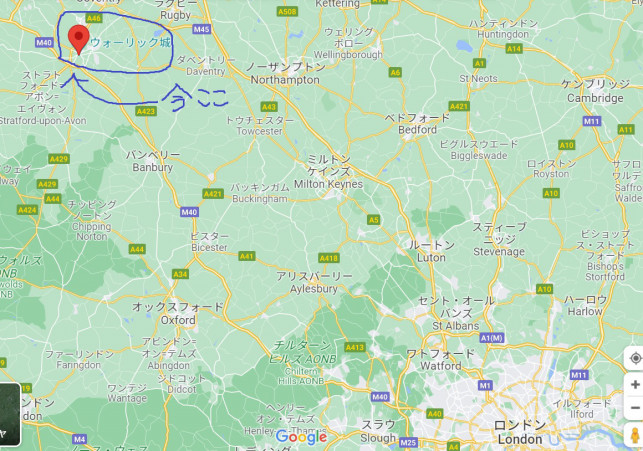

そろそろ「どこ?」と、地図が欲しくなってきたと思うので、載せます!笑

・ダブリン(パトリックが住んでいるアイルランドの首都)

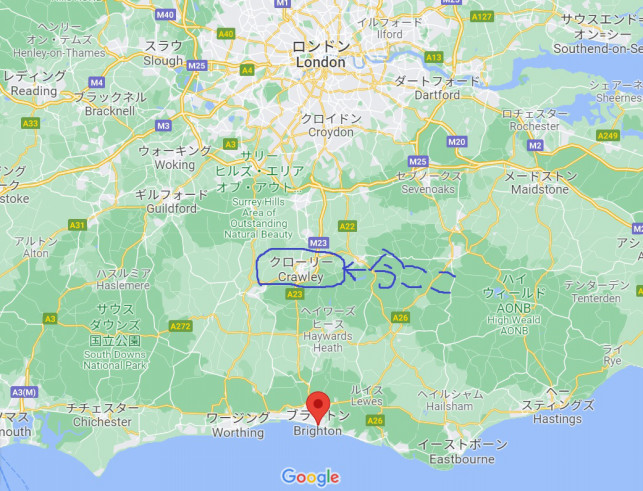

・ブライトン(カースティが住んでいる町)

・ホーブ(ジェリーが住んでいた実家のある町。ブライトンから西へ5キロほど海外沿いを走るとある。←いや、走らなくてもあるだろ!笑)

最近、日本のニュースでも「イギリス」と「イングランド」を区別して報道するようになって、説明が楽...笑←お前にはもう説明する機会がないだろ!(っていうか、教壇で説明してた頃も、「楽...笑」とか以前に誰も聞いてなかったくせに!!爆笑)

あぶなかった~。レナちゃんと出会えなかったら、藍の人生は全く花がない無味乾燥な砂漠になってたところだった。レナちゃんは記憶の中のオアシスのように、藍を死ぬまで、もしかしたら死んでからも、シコシコ癒してくれる。

それにしても、父と娘の関係とか、藍には全く関係ない話で、まるで月か木星で起きていることのように遠く、記憶から感情を引っ張り出すわけにはいかないのですが、一応「父親」になりきって、訳してます。

チャプター 2

ブライトン、サセックス

カースティ

カースティ、ジェシカ、パトリック、三人揃って乗り込んだメルセデスのリムジン型霊柩車(れいきゅうしゃ)は、つややかな車体を黒光りさせながら、ルイス・ロードをゆるやかに滑走(かっそう)していた。カースティがジェリーのお別れ会の会場として予約した〈鐘の音〉というパブに向かっている。霊柩車が路上に現れると、周りの車が一斉に神妙(しんみょう)な運転に切り替わり、交通の流れが大人しくなることが、カースティには不思議でならない。―普段は見られない周りへの気遣いが感じられるのだ。A地点からB地点に素早く移動すること以上の大きな力が、この路上を支配しているらしい。

普段からこうあってほしい、と自転車愛好家のカースティは思う。政府が率先(そっせん)して霊柩車をそこら中に走らせればいい、とも思う。このルイス・ロードでも自転車に乗りながら、何度ヒヤッとしたことか。彼女は窓の外を眺めながら、安全で思いやりに満ちた道路を望んでいた。

隣では、ジェシカが人差し指の関節を噛みしめながら、窓の外を見つめている。実家の前までリムジンが迎えに来た時、彼女は泣いていた。それから火葬場でも、彼女は泣いていた。そのどちらでも周りの視線を気にしてか、節度をわきまえた、おしとやかな泣き方だった。時折、彼女のシュッとした頬に涙がつたった。―彼女の顔は、ぜい肉がそぎ落とされ、頬骨が浮き上がっている。―それを見て、カースティがハンドバッグの中に入れていた2つのポケットティッシュのうち、1つをジェシカに手渡すと、彼女はそのティッシュで上品に涙をぬぐった。

パトリックは感情をむき出しにするタイプだった。ほとんど暴力的といえるほどに感情を爆発させ、2、3度大きくしゃくり上げるように泣きじゃくってから、ようやく落ち着いたと言わんばかりに顔を上げ、その時の相手が誰であっても、ジェリーの思い出を話しているその人を、うるうるとした目で見つめるのだ。

彼は悲しみをアピールし過ぎね、彼の生き方全般にいえることだけど、と彼女は思った。

その後、パトリックの手元を見ると、彼は葬儀のパンフレットをくしゃくしゃになるまで握りしめていた。―表紙には父親の写真と、父が生まれて亡くなるまでの年月日が書かれているのだが、しわくちゃに歪(ゆが)んでしまっている。まるで父の悔しさ、悲しみ、怒りが、パンフレットのしわに凝縮されているように見える。そんなこともあろうかと、とカースティは思った。パンフレットを余分に印刷しておいてよかった。きれいなパンフレットを彼に差し出してみよう。どんな顔で受け取るかしら。

「なかなかいい葬儀だったんじゃない?」とカースティが沈黙を破った。信号待ちでリムジンが止まり、景色の流れも止まった時だった。

ジェシカが「うーんまあそうね」となんとか声をしぼり出すと、パトリックもうなずいた。

カースティは礼拝中、しっとりと涙を流しながら、〈バルサム・ティッシュ〉で時折涙をぬぐいつつ、うまく立ち振る舞えたと自負していた。そして、朗読もうまくできた。ジェリー・カドガンは詩を好んで読んだり書いたりする人ではなかったけれど、フィリップ・ラーキンの『高窓』が葬儀に合っている気がして、彼女はそれを朗読した。それによって場が引き締まり、おごそかな雰囲気になったのは確かだ。彼女自身はラーキンの世界観に心底共感したわけではなかったけれど。

「不思議よね?」とカースティは続けた。「礼拝を取り仕切っていたあの司祭は、彼に一度も会ったことがないのよ。でも、まるで生前よく会っていたみたいな、親しさをうまく醸し出してたわよね。マイクおじさんの葬儀の時も、あの司祭だったでしょ」と言いながら、よぼよぼの司祭を思い出していた。彼はマイクおじさんの葬儀の間ずっと、サリーおばさんのことを、なぜかシルビアと親しげに呼んでいた。

彼女はジェシカにティッシュを一枚差し出したが、手のひらを突き出されて拒否されてしまった。

「ダンは―?」

また手のひらを突き出された。どうやら姉は、お互いの気遣いを交換するようなやり取りをしている気分ではないようだ。

「お好きなように」カースティはふんと鼻を鳴らした。

パトリックは二人の反対側で、黒いカーペットが敷かれた車内の床に両足を伸ばして座っていた。彼の隣には、ガラス張りの小さな冷蔵庫があり、〈エビアン〉のペットボトルがいっぱいに入っている。それを見て、カースティは、このリムジンが葬儀だけでなく、高校の華やかなプロムや、独身最後のバチェロレッテ・パーティーにも使われているのではないかと思った。―彼女がリムジンに乗った機会はその二回だったから。もしかしたらこの運転手は、今頭に載せているシュッとしたシルクハットを、夜には運転手用の平べったい帽子に変えて、誰かの40歳の誕生日会や、離婚パーティーに参加する人たちをこのリムジンに乗せて、ブライトンの会場まで運んでくるのかもしれない。

彼女は、ジェシカが片手で払いのけたティッシュをパトリックに差し出した。「俺は平気だよ。ありがとう」と彼は言った。

「よかった。スーズが来れなかったのは残念だけど」と彼女は言った。葬儀で義理の姉を見かけなかったことは驚きだった。パトリックはブライトンに着いてからずっと、彼女の出席について、なんだかはっきりしない返事をしていたのだ。

「ああ」と彼が言った。「彼女は仕事を休むことができなかったんだ」

「そう」

「あの職場のやつらはろくでもないな。思いやりの欠片もない連中だよ」と彼は言った。

「旅行をキャンセルできなかったの?」

「できないよ。アメリカで年次総会があるんだ。彼女も出席しなければならない。どういうことかわかるだろ」

「もちろん」とカースティが言った時、リムジンがパブ〈鐘の音〉の前で停車した。もちろん、彼女にはどういうことかわからなかったけれど、今はそこを深く追及している場合ではない。

店の外には喪服(もふく)を着て、煙草を吸っている人たちが集まっていた。実家で父と一緒にディナーを食べているところを見かけた覚えがある人たちだ。かなり昔のことなので、かすかな記憶しかないけれど、父の仕事関係の人たちだろう。父の建築士事務所は自営業だから、実際に建物を建てる段になると、建築業者へ発注しなければならない。彼らのうちの何人かは、父からその代金を受け取っていたと思う。彼らが店の前で、談笑するように軽口を叩き合っている姿を見ると、父の友人とは言えないな、と思った。続々と、葬儀の二次会ともいうべきお別れ会の会場に参列者が集まってきた。

何はともあれ、葬儀が満員になったことは、会場の手配をしたカースティにとって救いだった。それにしても、この数年間、彼らはどこで何をやっていたのだろう。父が重い病(やまい)と闘っていることは当然知っていたはずだから、まだ彼がかろうじて立てるうちに、彼に顔を見せに来るべきだと思わなかったのだろうか。数十年来の付き合いで、父が取ってきた多くの仕事を彼らに回していたんだろうし、父が生きているうちに、お別れの挨拶くらいあってもよさそうなものよね。

「着きましたよ?」と運転手が言った。

「ちょっと待ってもらえますか?」とジェシカが言った。「目の周りを整えないといけないので」

「いやいや」と運転手は呆れたように言った。「心配しなくても、みなさんダンスに夢中で、人の目の周りなんて見ませんよ」

ジェシカはあからさまに片眉を上げ、怪訝(けげん)な表情をしたが、誰も何も言わなかった。カースティは、それが霊柩車の中のやり取りだとは思えなくて、つい笑いそうになってしまった。

パトリック

彼は自分が何を考えているのか、本当にわからなかった。全部スーズの会社のせいにして、義理の親が亡くなったというのに彼女を無理やりアメリカに行かせた、なんて馬鹿げた話を口走ってしまった。真実を隠すことに必死すぎて、その過程で自分が馬鹿だと思われても構わないというのか? どう口先でごまかしても、いずれは明らかになることなのに。

一方で彼は、スザンヌの元上司であるエオイフェの印象を、そんな風にねじ曲げて伝えてしまったことに、ひどく罪悪感を抱いていた。彼女は、部下が身内の葬儀に行くといえば、仕事なんかほっぽり出していいから早く行ってあげなさい、と言うような人なのだ。

少なくとも、妻がアメリカに行ってしまったのは本当だった。

パトリックはパイントグラスで3杯目のビールを飲みながら、娘のマギーを探してパブを歩き回った。彼女はダン、マックス、エルスペス、それからリヴィと一緒に、店内を巡(めぐ)っていたようだ。彼はリムジンの中でずっと、今ごろマギーが自分たちの秘密をバラしているのではないかとひやひやしていた。

しかし、それは杞憂(きゆう)だった。マギーは真実を心のうちに秘めながら、こう言っていたのだ。ママはね、どうしても休めない仕事があって来れなかったの。

スーズ自身について悪く言うより、彼女が働いていたIT企業を悪者にする方が、気分的にずっと楽だった。彼女はまだあの会社で働いていると、みんな思っているようだし。実際は一ヶ月半前に、彼女は億万長者の起業家と一緒に、夫と娘を残したまま、サンフランシスコに引っ越してしまったのだ。相手は、新興企業を立ち上げ、巨万の富を築いた成り上がり男で、去年の半ば頃から不倫関係にあったらしい。それを認めたくない、という気持ちもあって、周りに真実を打ち明けるのがためらわれるのだ。

スチュ以外にもう一人だけ、パトリックの方から自発的に相談を持ち掛ける人がいた。彼は建築業を営んでいて、彼を通して多くの仕事を得(え)ていた。最近、時間の管理がうまくいってないんです、と、その理由を含めて彼に愚痴っぽく言いたかった。マギーを幼稚園に連れて行き、その足で自分も、その日の現場がどこであれ、仕事場に向かうという生活を続けていると、時間のやりくりが大変なのだ。その二人以外に、夫婦のいざこざまで打ち明けられる人はいなかった。アイルランドで暮らしているとはいえ、アイルランドに知り合いはほとんどおらず、一応知っている人といえば、スーズのかつての仕事仲間くらいだった。スーズがアイルランドでIT関係の事務所を構えた時に、仕事を回してもらっていた大手企業の人たちだ。ただ、当然のことながら、妻が一緒に仕事をしていた、というだけの薄い関係の人たちとは、瞬(またた)く間に疎遠(そえん)になってしまった。彼のようなイングランド人のペンキ職人兼内装業者と、ダブリンの一等地にオフィスを構えるIT企業のおしゃれ担当では、共通の話題なんてそうそう見つかるわけがないのだ。彼はそのことを重々承知していた。

「彼女はスカイプを使って連絡してくるんだろ?」とナイルは言った。―彼はスーズの元アシスタントの、気のいい夫だった。彼女がアメリカに行ってしまった1週間後、彼は残されたパトリックを心配してか、ビールを飲みに連れ出してくれたのだ。(そんなことはその時が初めてで、それ以降は一度もないところを見ると、興味本位だったのかもしれない。)

「そうなんです。彼女が言うには、映像技術はますます進歩してるから、あと1年もすれば、彼女とマギーが同じ部屋にいるような感覚を味わえるそうです。厄介なことに、彼女は本気でそういうことを言ってるんですよ」

スーズはテクノロジー関連の話に弱いというか、毒物が混じった粉末ジュース〈クールエイド〉を飲み干した、あの狂信的な信者たちのように、胡散(うさん)臭さなど気にせず鵜吞み(うのみ)にしてしまうのだ。まさに昨年の半ば頃から、そのうち自動車がなくなるとか、人工知能が発達して人間は物を作る必要がなくなるとか、彼女はそんな絵空事を口にするようになった。不倫の事実を知って、なるほど、こいつの入れ知恵か、と思ったものだ。恋人のジョンがピロートークで彼女に語った話を、彼女は盲信的に丸呑みにしてしまったのだ。ジョン自身はアメリカで、あまり華やかとはいえないプログラミングの分野で働いていた。パトリックには詳しいことはわからないが、クラウド関連の仕事をしていたようだ。ジョンがダブリンに来たのは、彼の会社のヨーロッパ支社を作るのに、ロンドンよりも安価で会社を設立できるかららしい。そして、テクノロジー関係の成り金たちが集(つど)う、いわゆる合コンでスーズと出会い、数ヶ月のうちにパトリックの結婚生活を破綻(はたん)させ、アイルランドに支社も作って、彼女を引き連れてアメリカに戻ってしまった。

パトリックは沈んだ表情でパイントグラスをカウンターに置くと、何か食べようとビュッフェに向かった。そこには喪主のカースティが発注した食べ物がずらっと並んでいた。

ジェシカが「パパの好きなものも出してよね」とカースティにリクエストしていたのを思い出す。そのリクエスト通りに、フライドポテト、ピーナッツ、生地の柔らかいソーセージロール(ソーセージとパン生地の間にすき間ができている、すかすかな安いやつ)もちゃんと並んでいる。それから、四角いチェダーチーズ。こうして見ると、父は茶色っぽいものばかりが好きだったんだな、と思った。ひときわ異彩を放っていたのは、ボウルいっぱいに盛られたスナック菓子〈ウォッツ〉で、パトリックはそれを一掴みして口に放り込むと、オレンジ色の粉にまみれた指をぺろりと舐めた。

カースティがビュッフェのところにやって来て、彼の横に立った。テーブルの奥、ほとんど手をつけられていないチェダーチーズの後ろには、父親の写真が一枚立て掛けてある。髪の毛がなく、ポロシャツのお腹の部分がぽっこり突き出ていることから察するに、5、6年前に撮られたものだろう。ジェリーは川岸に座り、片手に釣り竿、片手に鯉の尻尾を掴んで、満面の笑みを浮かべている。彼は幸せそうで、優しそうだな、とパトリックは思った。彼の父親はもういないのだ。

「楽しんでる?」とパトリックが聞いた。

「ええ、そりゃもう。カラオケは何時から始まるのかな?」

彼女がクスッと笑った。

「君たちが見つけた釣り具箱のことを考えていたんだ」

「あれを開けるのはまだ早いわ」

「ていうか中には普通に、彼が使ってた釣りの道具がそのまま入ってるんじゃないか?」とパトリックは彼女を無視して続けた。彼は少し酔っ払っていた。

「そうは思えないけど」

「つまり、そういう可能性もあるんじゃないかってこと。もしかしたら、俺ら3人の中の誰かに彼の趣味を継(つ)いで、釣りをさせたいのかもしれない。エルトン・ジョンの歌でそんなのがあっただろ?『親父の銃』っていう歌」

「その歌は聴いたことないわね」

「『今日から~、俺は親父の銃を腰に差すよ~』」とパトリックが大声で歌い出した。父親のお別れ会なんだし、歌ったって不謹慎でも何でもないはずだ。

「やめて」とカースティがきっぱりと言った。「とにかく。中に入ってるのは、彼の手垢にまみれた釣りの道具ではないわ。そういうのは全部ガレージにあったから」

「あったのか?」

「うん、あった。整理してたらいっぱい出てきたから、青少年センターに寄付しちゃった」

「もうないのか? 俺が欲しいって言ったらどうするつもりだったんだよ? 子供たちの誰かが釣りをやりたがるかもしれないだろ」

「あなたが片付けを手伝いに来てくれれば、あなたのものになったでしょうね」

「わかるだろ、行けなかったんだよ―」

「それに」と彼女が割って入るように言った。「あなたはダブリンに住んでるじゃない。ダブリンにもリフィー川だっけ、川はあるみたいだけど、あなたは釣りをしないんだから、道具なんて持ってても仕方ないでしょ」

「そうだな」パトリックは、ダブリンに住んでる云々(うんぬん)という話をこれ以上進めるわけにはいかないと思い、話を切り上げた。実は今、ロンドンの北部、クラウチ・エンドにある旧友のスチュの家に住まわせてもらっている、なんて言えるわけがない。マギーは空いていた客間で寝て、俺はリビングのソファで身を縮めて寝ている、なんて言えっこない。

「とにかく、中身はあとでわかるわ。家に帰ったら開けましょ」

「君の家?」

「いいえ、実家」とカースティが言った。「ママとパパの家よ」

彼女はフライドポテトをつまむと、ポテトの端をケチャップにひたしてから、口に詰め込んだが、美味しさも喜びも、肯定的な感情は何も感じていないようだった。

「すっかり冷めちゃって美味しくないよな?」

彼女はうなずいた。

「まったくだ」と彼も同じようにうなずきながら、ポテトを口に放り込んだ。「でも、おかしいよな? 俺たちはまだあの家をホームだと思ってるんだぜ。もう3人のうちの誰も...わかるだろ?」

「その話は今はよしましょ」とカースティが言った。「ここがお開きになったら、ゆっくり話せるわ」

パトリックはカウンターに戻り、次は何を飲もうか考えながら、カウンターの向こう側の、従業員の制服を着ている若い男に目配せした。ところが彼はうつむいたまま、iPhoneの画面に夢中になっていて、パトリックが半分丁寧に、半分イラつきながら彼の注意を引こうとしていることに気づかない。すると、どことなく見覚えのある女性店員が奥から出てきて、パトリックを見て微笑んだ。彼女は若い従業員の頭を叩いて、彼の額をiPhoneの画面にぶつけてから、こちらに近づいてきた。誰だったかな? パトリックは彼女の名前を思い出そうとした。

メアリー、マーラ、メイジー、メレディス。

頭の中で色々な名前がぐるぐる回っていた。たしかMで始まる名前だったはず...

モイラ、マーサ、マディー、マリアンヌ、メリッサ。

あ、きっとそうだ、と思った。メリッサだ。

「ごきげんよう」と彼女が言った。「久しぶりね」

「やあ!」とパトリックはなるべく陽気に言った。久しぶりだということだけはたしかだ、と彼は思った。彼は今38歳なので、彼女と最後に会ったのは、おそらく18年ほど前になるだろう。ブライトンのナイトクラブで会った可能性が高い。彼女は彼と大学が同じで、彼の一つ下の学年だったことを思い出す。スチュが彼女の友達の一人(タマラだったか、タムシンだったか)と付き合っていて、彼女のグループと彼のグループが一緒にブライトンの街に繰り出すことが時々あったのだ。

長い年月が経過したにもかかわらず、彼女の外見はそれほど変わっていなかった。相変わらず美人で、引き上がった頬が魅力的だった。いつでも冗談を言おうとしている感じの茶目っ気のある笑顔を常に浮かべている。

あとは、彼女の名前さえ思い出せれば。

「あれからもう、18年くらい経つかな...?」と彼は思い切って言ってみた。

「そのくらい経つわね」と彼女が笑顔で言った。「私の名前を思い出せなくて困ってるんでしょ? パトリック・カドガン」

「バレてた?」

「バレバレよ。だって唇の端を噛んでるんだもん...」

「なるほど。あ、思い出したかも、メル?」

「メルルゥ―」と彼女は、Lの音を引き延ばして、その先をつなげさせようとする。

「メル、イッサ。メリッサ?」

「それはどこの子?」

「じゃあ、メル、アニー。メラニー?」

「残念。諦める?」

「うん」

「クロエよ」と言って、彼女は笑った。

「は? さっきのメルルゥ―はなんだったんだよ?」

「ちょっとからかったの」

「ていうか、俺の親父の葬式だってわかってて言ってるのか? 葬式はもう終わって、今はお別れ会だけど」

「わかってるわ。あなたが少しでも元気になってくれればと思って」と言って、彼女は肩をすくめた。「それはともかく。ご注文は何になさいますか?」

「ギネス・ビールを頼む。それと、ウイスキーも飲みたいな。何があるの?」

クロエは棚の一番上の段を見上げながら、ボトルのラベルをすらすらと読み上げていった。言い慣れている感じだったが、パトリックはほとんど聞いていなかった。彼女が他のお客さんのところへ行ってしまわないように、何か話を続ける話題はないかと必死に頭を巡らせていた。

「じゃあ、オーバンで」と彼は、ラベルの文字が真っ先に目に入ってきたから、という理由だけで適当にそのウイスキーを選んだ。

「あ、それはいいお酒よね?」

「おそらく」と彼は言った。彼女がビールサーバーの蛇口をひねり、パイントグラスにギネスが注がれ始めた。ビールはすでに4杯目だ。その上、ウイスキーにまで手を出したら、きっとまずいことになる、と頭ではわかっていた。この後、あの釣り具箱を開けるという一大イベントが控えているというのに。

「ご愁傷様」とクロエは言いながら、彼の前のカウンターにウイスキーの入ったグラスを置いた。ギネス・ビールはまだ泡が落ち着くまでに時間がかかりそうだ。そこがギネスのいいところだ、と彼は思った。話す時間をかせいでくれる。「あなたのお父さんのこと、少し知ってるの。いい人だったわ。彼はこのお店を修繕しに何度か来てくれて、その時に知り合ったの。彼は全然お金を請求しない人だった。ただ同然で仕事を引き受けてたわ」

「ありがとう。彼はそういう人なんだよ。いつからこの店で働いてるんだ?」

「また働き始めてからは、2年ね。でも大学時代に、夏休みはここで働いてたから」

「そうなんだ。なんでまた...」と彼は、バーの仕事に戻った理由を聞こうとして、途中で質問を尻すぼみにした。そこまで聞くのは個人的なことに踏み込みすぎだと思われ、彼女に引かれてしまうかもしれない。

「あの筋肉バカ」とクロエは、チャーミングな笑みを浮かべて言った。「私はマティ・ハイドと結婚したのよ。あのバカ覚えてる?」パトリックはうなずいた。

マティ・ハイドも同じ大学で、彼より2つ上の学年だったから、彼女より3つ上ということになる。マティ・ハイドは学内でモテ男として名を馳せていた。言い換えると、マティ・ハイドといえば、やりチンで有名だった。

「あいつ、私と結婚してからも、サラ・バーンズとやりまくってたのよ。彼女を覚えてる?」

「クソだな」

「まったくね。それで離婚して、今はここで週に3、4日夜に働いてるの。昼間は大学でも働いてるんだけど、それだけじゃお金がね」

「え、大学? じゃあ、君は...?」

「天体物理学の上級講師よ。まだ教授にはなれてないけどね」

「マジ?」

クロエは口を大きな「ハ」の字に開いて笑った。

「なわけないでしょ。広報の仕事よ。高校生向けに大学紹介のパンフレットを作ったりとか、そういう仕事」

彼女は、とっくに泡が落ち着いていたギネス・ビールをパトリックの前に置いた。彼女をここに引き止めて、もっと話を続けるには、もう一杯注文しなければならないのは明らかだ。彼はグラスを傾け、オーバンをぐっと飲み干すと、もう一杯、と言った。

「このウイスキーは、一杯9ポンド(約1,300円)だってわかってる?」

「マジかよ? ふざけんなよ」

「次の一杯だけ無料でいいわ」とクロエが言った。「悲しみに暮れる息子への、はなむけ的なね」

「君ってすごく親切なんだね」

「どういたしまして。じゃあ、今飲んだ一杯分はレジに通すから。それから、私がもう一杯グラスに注いでいる間に、次に何を話すか考えておいて。あなた自身のことよ」

「わかった」

「そのギネス・ビールも全部飲んじゃって。ビールのおかわりは有料になるけどね」

パトリックはパイントグラスを見つめながら、これ以上飲むのはやめておくか、と思案した。すべては、数十年ぶりに再会した(数十年も経ったとは思えないほど魅力的な)バーテンダーを口説き落とし、いちゃつくためだ。

「俺はダブリンに住んでたんだけど」と彼は早口で言った。「最近こっちに来て、4歳の娘がいて、実は住むところもないし、妻は出て行っちゃったし、今のところ仕事もないんだ」

「あらまあ、それはご愁傷様」クロエはウイスキーを彼の前に置いて言った。「それはこの1年くらいの話?」

「そう。あ、それと、この話は俺の妹たちにはいっさい言わないでほしい。あそこにいる二人」と彼は言って、顎(あご)で指し示すように顔をもう一つのフロアへ向けた。カースティとジェシカが小さなテーブルを挟んで座っている。彼女たちのすぐそばではダーツの試合が行われているが、それには興味なさそうに何やらこそこそ話している。

「彼女たちはあなたに娘がいることを知らないの?」

「あ、いっさい、は言い過ぎた。それだけは知ってる。それ以外は何も知らない。―そんなことが起きてるなんて、つゆほども思ってないよ」

「そっか」とクロエは言った。「まあ、積もる話もあるわよね。とりあえず、何か別のお酒を飲むのが一番よ。有料になるけどね」

彼女は微笑んで背を向けた。ダーツをしていたお客の一人が、カウンターの彼女に向かって手を挙げたのだ。彼女はカウンターを出る際、まだスマホの画面に釘付けになっている店員のスマホを下から叩いて、再び彼の額にぶつけた。

彼女の歩く姿を目で追いつつ、妹たちの方に目をやると、二人と目が合った。いぶかるように、こっちをにらみつけている。どうやら俺のことを話していたらしい。ジェシカがあきれたように、かすかに首を横に振るのが見えた気がした。

ジェシカ

ダンと子供たちは早い時間に帰った。そこまではよかった。腹立たしいのは、パトリックとジェリーの昔の友人3人が、そろそろお別れ会をお開きにしてもいい頃合いになっても、昔話を掘り返しながら、ぐだぐだと深酒をしているのを見ていなければならないことだった。それ以上に腹立たしいのは、パトリックがあのバーテンダーの女性といちゃつくためだけに、いつまでもあの老いぼれたちとお酒を酌(く)み交わしていることだ。

パトリックは酔っ払っていた。ただ、ジェシカには彼がどの程度酔っ払っているのかはわからなかった。この数時間、彼はカウンターの椅子に腰掛けたままだったので、彼が立ち上がって歩き出さない限り、そのダメージの大きさを計り知ることはできない。

夜の7時近くになると、パトリックたちは3本目のウイスキーに取り掛かっていた。彼らは、「極上のウイスキーをこよなく愛した男に」と、ジェリーのウイスキー好きを引き合いに出して、乾杯の音頭を取っていた。ジェリーは高価なシングルモルト・スコッチを膨大にコレクションしていたほどのウイスキー好きだった。そのコレクションは、彼の仕事部屋の鍵のかかったキャビネットに、2つの〈エディンバラ・クリスタル・グラス〉と一緒に保管されていた。毎年クリスマスになると、そのアザミの花模様の入ったクリスタル・グラスを引っ張り出し、グラスが違うと味も違ってくると言わんばかりのうっとりした表情で、彼はウイスキーを体内に流し込んでいた。

「いつになったら帰れるの?」とジェシカがカースティに聞いた。彼女たちはカウンターから離れたテーブル席に座っていた。彼女たちの頭上にはスクリーンがあって、一日中〈スカイ・スポーツ〉が映し出されている。「うちらの関係で残ってるのは、もう彼らだけみたいだし、ここの店主もそろそろ私たちを追い出したいでしょうね」

そのパブでは7時半からクイズのイベントが始まるらしく、それが目当ての常連客で賑わい始めてきた。スタッフがうちらのビュッフェの残り物を片付けながら、「他に何か必要なものはございませんか?」と4回も聞いてきた。「ていうか、なんなのあれ? 見てらんないわ。ちょいちょいあのバーテンダーにちょっかい出してるじゃない」

「彼らは大学で知り合ったんだよ、ジェシ。彼から聞いたわ」とカースティが言った。

「なるほど、そういうことね。だからスザンヌは来なかったわけか。話が見えてきたわ。ほんとに、何やってんだか」

「私たちはもう行きましょ」とカースティがコーヒーを一口すすりながら言った。「これを飲んじゃったらね」

「それよりほら。早く実家に行きたいわ。あの箱を開けたくて仕方ない。そしたら、私はホテルに戻りたい。今日はなんだか―」

「よしなよ、ジェシ」

「よしなって何を?」

「ベッドであえぐようなこと」

「あえぐようなことなんてしないわ」

「じゃあ、そうやって文句ばっかり言うのはやめなよ」

「文句なんか言おうとしてないわ。今日はなんだか疲れちゃったって言おうとしたのよ。あなたはどうなの?」

「そうね」と、カースティはコーヒーをもう一口飲みながら言った。「たしかに」

二人が何分か彼を待ちながら黙り込んでいると、頭のはげた太った男がバーの端の席に腰掛けた。ブライトンを拠点とするサッカーチームのアウェイ用のユニフォームを着ている彼は、パイントグラスに入ったコーラを一口喉に流し込むと、マイクを3回叩いた。

「若き紳士、ならびに若き淑女の皆さん、こんばんは」彼が野太い声をとどろかせた。「毎週恒例のひらめきクイズ〈鐘の音〉がまもなく始まります。ラストオーダーの鐘が鳴るまで、時を忘れて、心ゆくまでお楽しみください...」

パブの反対側の人だかりから、やかましいほどの歓声が上がり、ジェシカが立ち上がった。

「ほんとにもう、行きましょ」

彼女はパトリックのところにつかつかと歩いていった。彼はウイスキーが入ったグラスをぼんやりと見つめている。

「準備はいい?」と彼女が彼に威圧的な言い方をした。「ウーバータクシーがもう、あと2分もすれば来るわ」

厳密な時間は定かではなかった。実際はまだ車を呼んでもいなかったが、パトリックには知りようもないでしょう。彼が「もう一杯だけ飲んでいこうかな」などとつぶやいている横で、彼女はスマホのアプリを開いて、近くを走っている車を探した。4分後には来てくれることがわかり、大して時間差がなかったことにほっとする。

「ダメ。もう行くよ、パトリック、ほら今すぐ」と彼女は、つい息子のマックスに言っているような気分になり、お友達にバイバイしなさい、と付け加えそうになった。

「あと一杯だけだからさ。ちょうど今、親父の古い車の話をしてたんだ」

「絶対にダメ。家に帰ってあの箱を開けるのよ。そしたら、私はホテルに戻るんだから」

「じゃあ、俺はあとから―」

「ダメよ」と彼女はピシャリと言い残し、ドアに向かって大股で、上着の裾をなびかせるように歩いていった。ドアの手前で振り返ってみると、パトリックがまた、あのバーテンダーの女性と話そうと、カウンターに覆いかぶさるように身を乗り出していた。

彼の行動を正すために、何かもう一言しかりつけてやりたい気持ちもあったが、それ以上に、どうでもよくなっていた。私はすぐに帰るんだし、彼もダブリンに帰るだろうし、そうしたらもう二度と、こんなことにわずらわされることはないわ。

「あー、バカバカしい」と彼女は目を一周させると、寒い夜の中へ足を踏み出し、カールという名のドライバーが黒のアウディ・A2に乗ってやって来るのを待った。

パトリック

「いい加減にして」と、カースティが彼のスーツの上着を引っ張りながら言った。「ジェシカがカンカンだったのわからないの」

「あと2分だけだよ。外で待っててくれ」

パトリックは半分空になったグラスを掲げ、これを飲んでしまうためだと言わんばかりにアピールしたが…お目当てはバーテンダーの女性だと誰の目にも明らかだった。

「わかったわ。くれぐれもお礼を言っておいてね、みなさんに」

「当然さ」

パトリックはカウンターに向き直ると、さっそくクロエを探した。彼女は反対側の隅の方で、クイズの司会をしている太った男の隣に座っていた。高いスツールに腰掛けて、スカンピ(エビ味)のポテトチップスを食べながら、片手でiPhoneをいじっている。

「招集がかかったか?」とジャックが横からぼそぼそと聞いてきた。彼は父親の仕事仲間のしっくい塗り職人で、さっきから〈サンミゲール〉のビールをちびちびと飲んでいる。

「みたいですね。もう行かないと」パトリックはスツールから降り、ふらふらする足取りで歩き出した。「その前に、お礼を言いに行った方がいいな」

彼はクロエの方へすり足で歩み寄った。彼女がスマホから顔を上げて彼を認めると、微笑んだ。

「もう帰るの?」

「そうなんだけど、その前にお礼を言いに来たんだ。その…この会場」

「素晴らしい会場だったってデニスに伝えておく。彼はきっと喜ぶわ」

「よかった。あぁぁそれと…」彼はその場でもじもじするように体を左右に揺らした。

「あぁぁそれと」とクロエが繰り返した。

「ちくしょう。こういう時、どうしたらいいんだろう。俺の名刺を渡してもいいかな? その、もしもだけど、君が連絡したくなった場合のため…念のためというか」

「あなたが渡したいのなら、どうぞ。止めるものは何もないわ」と言って、彼女が笑った。「なんか、ほとんど詩ね」

「ほんとだ、面白い。なんていうかほら、君はそんなことしなくてもいいんだけど…俺はただ、また―」

「名刺をちょうだい」

パトリックは、スーツの内ポケットをまさぐり、財布を引っ張り出すと、ボロボロの白い名刺を一枚抜き出した。パトリック・カドガン、ペンキ塗り、内装装飾、インテリアのリノベーション、お見積もりはお電話で。その下には電話番号とメールアドレスが書かれ、絵筆で描かれたアート模様が添えられている。

「インテリアのリノベーション」と彼女がその部分を読み上げた。

「他に何を書いたらいいか迷ってたら、スザンヌが」と彼は途中まで言いかけたが、後半はうやむやに言いよどんだ。

「あら、彼女があなたを呼んでるわ。もう行った方がいいんじゃない」彼女は彼の肩越しに店の入り口付近を見て、彼を促した。振り返ると、扉のところからカースティが激しく手招きして、彼を呼んでいる。

「みたいだね。じゃあ行くよ」と彼は言った。「それで、さっき言ったように。もしもだけど―」

「連絡したくなったら、でしょ」と彼女が言った。パトリックは赤面したが、彼女が「そうするかもしれない」と付け加えるのを聞くと、赤い顔を隠すように振り返り、その場を立ち去った。

20分後、3人はホーブに戻り、ギャントンの一等地にそびえ立つ邸宅の前にいた。もうすっかり暗くなっていたが、3階建てのタウンハウスの白く塗られた壁は、ほのかに明るく浮き上がって見える。ジェシカが運転免許試験に合格した翌日、車で突っ込んだ壁の凹みが、街灯の黄色い光に照らし出されていた。

「大丈夫よ。さあ早く」と、先に敷地内に入ったジェシカが門の向こうから手招きする。

家の中は、パトリックの子供の頃の記憶とはズレが生じていた。空気は冷たくて、どことなく居心地が悪い。ここ数日、家の中には誰もいなかったからか。その上、不気味といえるほどに奇妙に思えたのは、その何も無さだった。むき出しの壁、ただの長方形の輪郭、絵や写真が掛けられていた名残りのフック。家具類は、キッチンのダイニングテーブルと椅子、リビングルームのソファを除いては何も無い。カーテンはまだかかったままだったが、もうカーテンを引く意味も無い。

「こっちよ」とジェシカが言って、パトリックをキッチンへと導く。一方、カースティは釣り具箱を取りにジェリーの書斎へ向かった。「紅茶でいい?」

「もっと刺激のある飲み物は?」とパトリックは、キッチンをせわしなく歩き回っている彼女に聞いた。子供の頃、数え切れないほど家族で夕食を共にしてきた場所だ。当時のキッチンは、オーク材を使ったラミネートの食器棚でほぼ統一されていて、赤レンガ風のビニールの床というカントリー風のキッチンだった。2005年に、料理研究家のナイジェラ・ローソンの影響で、モダンな内装へとアレンジを加えたものが今のキッチンだが、流行りは廃(すた)れるものだ。

「あなたはもう十分飲んだでしょ」

「俺の親父の葬式なんだよ、ジェシ」と彼は言った。

「私たちの父親のね。それ以上ウイスキーを飲んだって、何もいいことないわ。具合が悪くなって、明日はひどい二日酔いよ。あなたは36歳でしょ。もう歳なんだから、二日酔いはこたえるわよ」

「俺は38だよ」

「同じようなものでしょ」と彼女が言った。「それにね、いい歳して、あのパブでのあなたの振る舞いは何? 年寄りたちの隣に座って昔話でもしてるのかと思って見てたら、あのバーメイドと喋ってばかりだったじゃない」

「いや、そういうつもりじゃ―」

「気色悪い」彼女はマグカップにミルクを注ぎながら、顔をしかめた。「スザンヌがここに来られなかった理由は知らないけど…それがどんな理由であれ、言い訳にはならないわ。ナイトクラブでナンパしてる20歳の男みたいにガツガツしちゃって」

彼は思わず、それは違う、と言いそうになった。スザンヌは遠く離れた地に行ってしまったのだ。彼女が葬式に来られなかったのは、葬式が行われていることさえ知らなかったからだと。しかし声が出るより先に、キッチンの扉が開き、視線をそちらに持って行かれた。

「そのミルク、まだ大丈夫だといいんだけど」とカースティが言った。彼女は大きな赤い金属製の釣り箱を両手で抱えている。

「これしかないのよ。大丈夫でしょ」

「俺のは、ブランデーを少し足してくれると嬉しいな」とパトリックがにやけ気味に言うと、ジェシカがじろっと睨みつけて彼を黙らせた。彼はダイニングチェアの背もたれにもたれかかっていたが、背もたれを構成する5本の棒のうち、1本が取れて無くなっていた。いつの間に無くなったのか、記憶をたどっても定かではなかった。彼の白いシャツは首元のボタンが外れていて、汚く黄ばんだ襟の裏が見えていた。最近Yシャツを着て外出していない証拠だ。

「さて、これがそうよ」とカースティが言った。彼女はその箱をテーブルの上に置いた。ホットティーのカップが3つと、カスタードクリームを挟んだクッキーもテーブルの上に置かれていた。彼女とジェシカが大掃除の間に食べた残り物らしい。「準備はいい?」

カースティ

彼女は少し擦り切れたハンドバッグのポケットを開けると、鍵を探した。〈Boots〉のリップクリーム、タンポンが3個、1ユーロ38セントの硬貨をかき分けて、その底から鍵をつまみ上げる。厳重にしまい込みすぎのような気もした。―この鍵がなくても、ちょっとした技術とヘアピンさえあれば、誰でも簡単に開けられそうな箱だったから。

「じゃあ、いくよ」と彼女は言って、鍵を南京錠に差し込む。みんな緊張していた。誰も認めようとはしなかったが、自分たちの知らないことが明らかになるのではないか、亡き父がカドガン家の最後の秘密を暴こうとしているのではないか、と内心ドキドキしていた。長い間、それぞれがうまく順応して、幸せな家族を構成してきたつもりだった。しかし、その幸せな家族のイメージは、10年前にあまりにも唐突な形で、あまりにも無惨に終わってしまった…

彼女は鍵を回し、蓋を開けると、首を伸ばすように前のめりになり、中を覗き込んだ。ジェシカも同じようにする。

「なんだ、これは?」とパトリックが言った。

「ウイスキーのボトルみたいね」とジェシカが言った。

「おお、いいね。さっそく栓(せん)を抜いちゃおう」

「黙って、パトリック」とジェシカが彼を睨む。

「他にも入ってるわ」とカースティが言った。「ママとパパの昔のアルバムかしら」

彼女はずっしりと厚みのある革製のアルバムを3冊、箱から取り出してテーブルの上に置いた。それらのアルバムは以前にも見たことがあったが、しばらく見ていなかった。赤、青、黒の3色に色分けされたアルバムは、3冊とも剥がれかけた金箔で縁取られている。ジェシカが生まれた1978年から始まり、写真を印刷することが少なくなった2000年代の前半まで続いている。たしかこのようなアルバムは10冊ほどあったはずだが、そのうちの3冊ということでしょう。

ジェシカが取り出したウイスキーは、「ポート・エレン」と書かれた箱に収められていた。

ポート・エレン

アイラ島・シングルモルト・スコッチ・ウイスキー

1984年ボトリング。10年間熟成。

その箱には、ジェリーの手書きで「私の子供たちへ」と書かれた封筒が貼り付けてあった。

「マジかよ!」とパトリックがウイスキーを手にして言った。

「何が?」

「ポート・エレンだよ」

「それが?」

「親父が2012年に買ったものだ。たしか、2,000ドル(約22万円)くらいしたはず」

「2千!?」とジェシカが叫んだ。「ウイスキーがそんなにするの?」

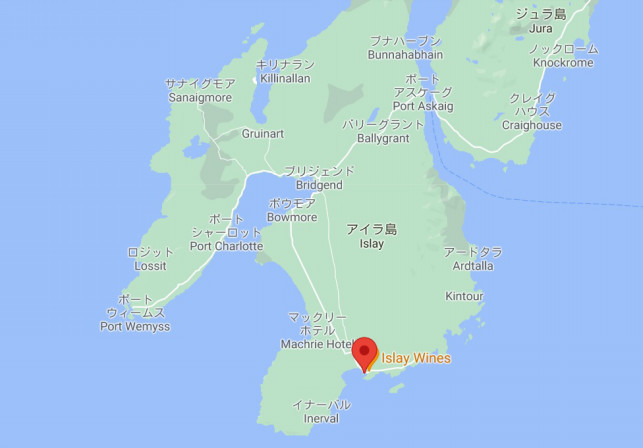

「アイラ島の蒸溜所(じょうりゅうじょ)は1980年代に閉鎖されちゃったんだ。これは貴重なコレクターズ・アイテムだよ。彼は70歳になったらこれを開けるつもりだって言ってたんだけど…」

パトリックは言葉を濁(にご)した。ジェリーは70歳まで生きられなかったのだ。あと4年、66歳で逝(い)ってしまった彼は、自慢のウイスキーの栓を開けることなく、味わえずじまいだった。

「ていうか、もう腐ってるんじゃない?」とジェシカが言った。「私と同い年くらいよ、このウイスキー」

「ウイスキーは腐ったりしないよ。ボトリングされた瞬間から何も変わらないんだ」とパトリックが説明した。彼が唯一、スコットランドの高級ウイスキー好きという父親の趣味を少しでも受け継いだ人物だった。ジェリーは妻のスーと二人で、色々な蒸溜所を巡る旅にキャンピングカーを走らせ出かけることがあった。ジェリーが蒸溜所を見学したり、試飲会に参加している間、スーはキャンピングカーの椅子を倒して足を伸ばし、心ゆくまで読書にふけっていた。パトリックはその北への旅に同行するほどスコッチ・ウイスキーに思い入れがあったわけではないが、それでも好きなことには変わりなかった。

「まあいいわ。とりあえずウイスキーのことは気にしないで」とカースティが割って入った。「それより、この封筒を開けてみて」

彼女に促(うなが)され、パトリックが封を開いた。中には手紙が入っていた。一目で、ジェリーが書いたものだとわかった。バースデーカードや、家のあちこちに貼られた〈やるべきことリスト〉で、長年見てきた彼の字だ。その便箋は、家族のみんなが馬鹿にしていた自社名入りのメモ用紙だった。パトリックが読み始めようとすると、ジェシカがそれを横からさっと奪い取り、代わりに読み始めた。

『ジェリーからの手紙』

9月28日

親愛なるジェシカ、パトリック、カースティへ

お前たちがこれを読んでいるということは、俺の葬式が終わったばかりってことだな。まあ、そんなにくよくよすんな。葬式では俺の好きなチャス&デイヴの曲をちゃんと流してくれたか?

俺がこれを書いているのは、お前たちにお願いしたいことがあるからなんだ。

お前たちはおそらく、俺の遺灰を母さんの時と同じように、すぐそこの浜辺から撒きたいって思っているよな。でも、俺は違うことを望んでいる。

この箱の中には、俺の古いキャンピングカーの鍵が入っている。3人でこの車に乗って、アイラ島まで行ってほしい。ポート・エレン蒸溜所のある浜辺から、俺の遺灰を撒いてほしいんだ。旅のお供に、3人分のアルバムとウイスキーを1本(いいやつだぞ!)も用意した。

お前たちはまた、3人それぞれ違った意見を言い出すんだろうな。ただ、今回だけは俺のためにこれをやってくれ。俺の最後の願いだ。ひょっとしたら、お前たちにとっても、楽しい旅になるかもしれんしな。

それでは、よい旅を。

俺はお前たちみんなが心から大好きだ。

お前たちの父親、ジェリーより

ジェシカ

しばらくの間、誰も口を開かなかった。それぞれが自分以外の誰かの反応を待っていた。

ジェリーの古いキャンピングカーに乗って、もう何年もただの同国人以上の何者でもなかった人たちと一台の車に詰め込まれ、国を南から北まで縦断する旅。ただ父の遺灰を撒(ま)くためだけに。

ジェシカには、交渉の余地なく放っておけないことがあった。仕事、子供たち、ダン。みんな彼女の存在を必要としている。他の2人は、行こうと思えば行けるでしょうね。私も飛行機なら、葬儀の一環として彼の遺灰を、北の最果ての地であっても届けてあげるわ。―きっとその蒸溜所の近くの浜辺に遺灰を撒くことが、彼にとって何か大きな意味があるんでしょうから。だけど、何日も車の中で過ごすのはどうだろう? カースティとパトリックと一緒に? 絶対に無理だ。

彼女は窓の外に目をやった。父が数年前に設置したスポットライトが中庭を照らし出している。ジェリーが亡くなってから火葬されるまでまだそんなに日にちが経っていないのに、もう庭は荒れ果ててしまった。アジサイの花は茶色く萎(しお)れ、芝生は刈り込みが必要なほど伸び、秋には綺麗な花を咲かせるはずの植物は枯れていた。花好きのジェシカは手入れを怠(おこた)ったことを後悔していた。そうだ! ブライトンにいるうちに、カースティと一緒に庭の手入れをしよう! だけど、何のために? どうせすぐにこの家は売ることになる。だいぶ前、カドガン・ファミリー・建築士事務所が金融危機に陥った時、両親は銀行に救済を求めた。その時にこの家を再び担保に入れたから、両親が背負った借金を返済するために、近々この実家を売ることになっているのだ。

彼女は中庭から窓ガラスへと視線の焦点を移した。椅子に腰掛ける自身の姿が映っている。お葬式とか、あとは銀行の支店長と会う時には、この黒の、体にぴったりフィットしたドレスを着ることにしている。黒のパンプスとマッチして、まだ新品同様に艶やかだ。以前は葬式にもヒールの高いものを履いていったけど、ヒールの低い靴に買い換えたばかりだった。髪は少し乱れ、整える必要はあったが、それは後回しでいいでしょう。

「ジェシ」とカースティが言った。「何を考えて―」

「ちょっと待って」

彼女は言葉を濁して時間を稼ごうとしている自分に気づいたが、実際は、すでに言い訳を思いついていた。仕事があると言おう。それがうまくいかなければ、健康上の理由で無理だということにしよう。キャンピングカーの狭苦しくて、寝心地の悪いベッドで何日も寝るなんて、耐えられるわけがないし、寝袋で寝るなんてもってのほかよ!

やっぱり自身の快適さが大事。

パトリックは紅茶を一口飲むと、何か言おうと口を開きかけたが、すぐに口をすぼめてしまった。サッカー選手がパスを出すと見せかけて出さない、フェイントみたいな。(ダンとマックスが裏庭でボールを蹴り合っている時に、その言葉を耳にしたことがある。)カースティが手紙を折りたたんで、封筒に戻した。

「どうすべきか、私に言わせようとしてるってわけね?」とジェシカが言った。「いつもそうやって年長者に任せっきりで」

「偉ぶるなよ」とパトリックが言った。

「そうじゃないけど」とカースティが言った。

「はっきり言って、答えはノー。そうでしょ? 絶対にありえないわ」

「でも、彼の最後の―」

「彼の最後の...なんであれ、私は気にしないわ、カースティ」と彼女はぴしゃりと言った。「なんだかよくわからない...遠足のために、長い期間仕事から離れるなんて」と彼女は続けた。「そんなの馬鹿げてるわ。無理に決まってるでしょ」

「私は学校が休みに入ってからなら」とカースティは言った。「もうすでに休みすぎちゃってるから」

「私はいつだってダメよ」

「ってことは、カースティはイエスなんだ?」とパトリックが、ジェシカの威勢のいい発言を無視して、カースティに聞いた。

「もちろん」と言って、彼女はクッキーを手に取った。そのまま、それを口に持っていくことなく、まるでクッキー型のストレス解消ボールのように掴んでいた。「だってそれが、彼が私たちに最後にしてほしいことなのよ」

「私がしたいリストの最後のことね」

「上手いこと言うな、ジェシ」

「ごめん、つい。でも、私には子供や夫がいるってわかってたはずでしょ。彼が私たちの生活に支障が出ることも顧(かえり)みず、こんな願いを思い付くなんて、私には信じられない」

「素敵なアイデアだと私は思うけどな」とカースティが言った。

「素敵? あんな古臭いキャンピングカーで何日も過ごすことのどこが素敵なのよ?」

「彼は新しい車を買ったのよ。数年前にね。あの汚らしい旧式とは違うの」

「それでもキャンピングカーには変わりないでしょ、カースティ。どっちにしても汚らしいわ」

「遠出にはもってこいだよ。世界を見て回るには、ああいう車がうってつけだ。というか、君の夫はあれか、子供の面倒を見てくれないのか?」とパトリックが聞いた。

「彼には仕事があるのよ、パトリック。とても重要な仕事なんだから」

「彼だって休暇ぐらい取れるさ、ジェシ。あのクソな首相でさえ休暇を取るんだからな」

「じゃあ、私のお店は?」

「君は店主だろ。花屋のことは君に決定権があるんだ。いつでも好きな時に休んでいいんだよ」

ジェシカはそれには答えず、健康上の理由という手札を切らないとかな、と考えていた。そうすれば、そう簡単には反論できないでしょ。しかし、キッチンがどんどん冷え込んできて、彼女は一刻も早くホテルに戻りたかった。葬儀の後、ダンは子供たちを連れて海に面した商業施設〈ブライトン・パレス・ピア〉に行き、子供たちにハンバーガーを食べさせていた。わずか数年の間に2回も、身内の葬式に子供たちを連れ出したことを、少しは楽しい思い出に変えようという試みらしく、ダンから写真付きのメッセージが届いていた。夫と二人の子供が、大きなステンレス製のカップに入ったアイスクリーム・ミルクセーキを美味しそうに頬張っている自撮り写真だった。数時間前に火葬場で父親を荼毘(だび)に付したばかりの私に、そんな写真を送り付けてくるなんて不謹慎なんだけど、私も早く彼らのいる明るい世界へ帰りたい。

「あなたはどうなの?」と、カースティがパトリックを見て言った。

「まあ」と彼は、テストで赤点を取ったことをごまかすみたいに言葉を濁した。「まあ、あれだな、懸案(けんあん)の子育てには俺は参加する派かな」

「『懸案の子育て』ってどういう意味?」とカースティが聞いた。「マギーはスーズが待ってるアイルランドに帰るんでしょ。私が考えてたのは、あなたがもう少しイングランドに残るのか、一旦アイルランドに帰ってから、もう一度この旅行のために戻ってくるのか」

「そうそう...そうだったな」とパトリックは誰のことも見ずにつぶやいた。「まああれだ、仕事はなんとかなるんじゃないかな」と彼は言った。「例外的な事情とか、そんな規定があったはずだから。俺はスチュとサラの家に押しかけて、しばらく泊めてもらうよ。マギーは...そうだな...彼女はアイルランドに帰ることになるかな?」

「4歳の子供を一人で飛行機に乗せるなんてあり得ないわ、パトリック」

「いや...それもそうだな」と彼はまた口ごもった。「まあ、俺たちのことは俺たちでなんとかするさ」

彼は紅茶を一口飲むと、天井を見上げた。

「しっかりしてちょうだい、パトリック」とジェシカが言った。「まだ酔っ払ってるの? ほんと、あなたとは会話が成立しないのよね。あのバーメイドのこともそう―」

「じゃあ、私とパトリックはOKね」とカースティが、彼女の言葉を遮(さえぎ)った。「あとは―」

「無理よ、カースティ。私は絶対にノー。行きたければ二人で行けばいいじゃない。私は行かないわ。こんなの、パパの勝手な横暴よ。そんな言い方、パパに向かってひどい? っていうか、私はあまりにも―」

「自分勝手?」とカースティが口を挟んだ。

ジェシカは立ち上がって、スマホとバッグをつかむと、キッチンを出た。

「ちょっと、ねえ、ジェシ。どこへ―」

「トイレよ」とジェシカは言い残し、すたすたと階段を降りると、トイレに駆け込み、きしむドアをバタンと閉めた。

便座は閉じたままでその上に座り込むと、彼女はスマホを操作し、今度はホテルまで送ってくれるウーバータクシーが近くを走っていないか探した。

車はすぐに見つかりリクエストボタンを押すと、彼女は父にリクエストされた旅がどのようなものになるかを考えた。キャンピングカーの中に詰め込まれ、初めはそれぞれが対立しないようにとお行儀よく座っているけれど、数時間もすれば、否が応でも口論が始まる。もちろん、それはほんの些細(ささい)なことから始まる。たとえば、パトリックがティーバッグを水切り台に置いたとか、カースティの運転が下手だとか、そんなことから緊張の糸がプツンと切れてしまうのだ。

自分が他の二人の気に障(さわ)るようなことをするとは、なかなか想像できなかったが、その時になれば、私もきっと何かしら文句を言われるんでしょうね。昔からそうだった。

さらに1分ほど、(自宅のトイレでよくそうするように)ぼんやりと空間を見つめていると、手に持ったままだったスマホがヴーッと震えた。

ドライバーのメラルと申します。あなたの家の前に着きました。

音を立てないように彼女はトイレから出ると、こっそり玄関から抜け出した。

門の前で待っていた車に乗り込むと、窓越しに実家の邸宅を見た。ラウンジの窓からキッチンの光がほのかにこぼれているが、それ以外の窓は真っ暗だ。家全体が息をひそめて、次にここで暮らすことになる新しい家族の到来を待ち構えているようだった。どんな人たちが、どんな政治性を持ち込み、どんな性癖を見せてくれるのかと、興奮を押し隠しているようでもある。

ジェシカはもう二度と見ることはないかもしれない、と思った。この家はすぐに売却され、このギャントン通りで過ごした記憶は、私の抜け殻と化すのでしょう。弟や妹とのいさかいを避けるために、私はここを巣立ったのだ。

「シートベルトをしてください」と、運転席のドイツ人女性が無愛想に言った。

言われた通りにすると、車が動き出した。それでもジェシカは感傷に浸(ひた)るように、ギャントン通りの家々を眺めていた。

~~~

〔チャプター 2の(実況中継的な)感想〕

ジェリーとスー(スーザン)が結婚して、3人の子供がこの世に生を受けました。

①ジェシカ:花屋の店長

ダン(ダニエル):夫

マックス(12歳):息子

エルスペス(6歳):娘

クリス・ファーブレイス:大学時代の友人で、不倫の一歩手前まで行った。

サディ・ダーリントン:ライフスタイルを提案するコラムニスト

②パトリック:(元)内装業者、シングルファーザー(的な)

スーズ(スザンヌ):妻、別居中

マギー(4歳):娘

スチュ(スチュアート):旧友

サラ:スチュの妻

クロエ:大学時代の友達、バーの店員

③カースティ:中学校の教師、シングルマザー

リヴィ:娘

クララ:友人、リヴィの面倒を見てくれている。

ネーラ:インド人女性のセラピスト、カースティは彼女に惹かれている。

・親戚

デレクおじさん(故人)

クレア:デレクの娘、3人のいとこ、ピュア

マイクおじさん(故人)

サリーおばさん:マイクの妻、司祭になぜかシルビアと呼ばれる(よぼよぼの司祭がボケてるのか、個人的な関係があるのか…笑)

藍も身内の葬式を何度か経験したことがあり、(お坊さんと司祭は違うといえば違うけど、)イギリスも日本も同じ感じだな、という印象です。

違いといえば、日本の場合、パブで立食(ビュッフェ)形式ではなく、日本料理屋の広いお座敷に親戚一同、何列かに並んで座って飲み食いするんですよね。そして、カラオケとか始まっちゃって、親戚のおじさんとかが演歌とかを歌うのはいいとしても、その日本料理屋の店主みたいな(親戚ではない)おっさんが、自慢のこぶし(ビブラート)を効かせた演歌を聞かせたいのか知らないけど、しゃしゃり出てきて歌い出すから、藍も対抗して、ノリノリのロックンロールを拳(こぶし)を突き上げながら飛び跳ねるようにして歌ったら、親戚一同ドン引き…(-_-;)汗←君って実は度胸あるよね!笑←チキンは基本的に度胸あるんだよ!!笑笑←ん?

つまり、チキン(臆病者)は、チキンであるがゆえに必然的に、恋人やパートナーがいないから、いざとなったら捨て身になれる。←ただ、「いざ」という時は待てど暮らせど来ないけどね!笑←とっくに「感想」ですらない…

相手の名前がわからなくなることは藍にもあって、ベッドで虹のコンキスタドールの歌詞カードをめくりながら、あれ、この子が「つるみもえちゃん」だったよな? ん、こっちの子か? この子はたしか「あーおちゃん」だったはず…←名前書いてあるんじゃないの?←歌詞カードには書いてないんだよ!←てか、きもっ!!爆笑

やっぱり藍はパトリックに一番近いな。←娘はいないけどね。笑

藍も、何か話題を、って頭をフル回転させながら話すから、熱くなりすぎて機能を停止したシュレッダーみたいに、役立たずになっちゃう…号泣

それぞれが内面に負の要素を抱えているというか、いらやしい面を持っているところがいいよね。この人は悪者で、この人はいい人、みたいな区分けがないところがいい。←そもそも区分けのある小説なんてあるの?笑

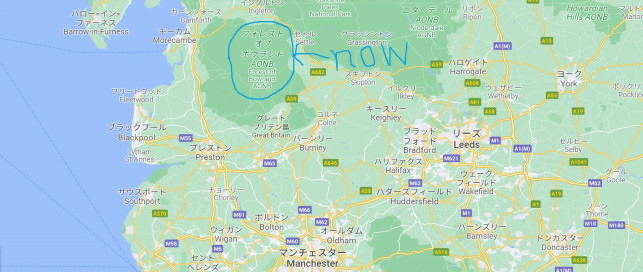

アイラ島👆

日本でいうと、北海道の函館辺りかな?🗾

そして、北への旅が始まった...🚙

~~~

チャプター 3

ホーブ・キャラバンパーク

パトリック

キャラバンパークは、まるでキャンピングカーの墓地のようだった。見渡す限りずらっと、白い抜け殻のような車が区画(くかく)ごとに止まっている。その多くは何ヶ月も放置された状態で、風雨(ふうう)にさらされ、埃(ほこり)に埋もれていた。タイヤがパンクしているものもあるし、苔(こけ)が生え始めているものさえあった。―どの車もこのパークに放って置かれたまま、少なくともひと夏は独りぼっちで、所有者が乗りに来るのを待ちわびていたことが見て取れた。当の所有者は、キャンピングカーの存在など忘れ、他の手段で休暇を満喫していたのだろう。

「親父のはどこだっけ―」

「6列目の12番よ」カースティは、いつになったら覚えるの? と言外に込めて言った。今日の彼女はなんだか素気(すげ)ない。(学校が1週間の中間休みに入り、)おそらく今年最後くらいのさわやかな気候だというのに、ビーチにも行かず、こんなことをして土曜日を過ごさなければならないことに苛立っているようだ。

今日はキャンピングカーを引き取って洗車した後、ホーブの火葬場に行って父親の遺灰を回収することになっていた。そして来週の水曜日、彼の遺灰を彼の車に乗せて、いよいよスコットランドへの旅に出発する。

彼らは、法外とも思える大金を支払って、前もって金と黒の立派な骨つぼを購入した。母親が亡くなった時、何も用意せずに行ったら、安物のビニール袋に入った遺灰を渡されたからだ。パトリックは、数年前の、その時に感じたことを思い出していた。人の死も、物流同様、事務的で簡易的なものになってしまったんだな、と思った。葬儀屋が悲しみに暮れる家族に対し、故人のためにも、と、より高額な商品を売りつける機会に成り下がってしまったようだった。

「いまだに信じられないよ、こんなことするなんて」とパトリックは言った。

「正しいことをするのよ」

「わかってるけど、まったく、無茶な頼みごとするよな」

「よしな、パトリック」

「ていうか、二人でほんとにするつもりか? 彼の最後の願いは三人で、ってことだろ。彼女なしじゃダメだろ」と彼は言った。

二人ともジェシカとは連絡を取っていなかった。8日前の火曜日、葬儀の後の夜にジェシカが実家をこっそり抜け出して以来、彼女から連絡はない。彼女がキッチンに戻ってこないので、彼らは「ジェシカ」、「ジェシ」、そして何度か「ジェシー」とも呼びながら家中を探し回った。「ジェシー」と呼ばれることを彼女は嫌がっていて、それを聞いたら怒るかもしれないとはわかっていた。5回ほど電話もかけたが、返ってきたメッセージは1通だけだった。

ジェシカ:ホテルに戻ってる。電話はやめて。そんな馬鹿げたこと私はしない。

実家に残されたパトリックとカースティは、二人で簡単に話をした。二人の間には明確な意見の一致があった。パトリックは、これをやり遂げなければ、自分の内なる良心が許さないことを自覚していた。ジェリーの最後の頼みまで断ってしまったら、罪悪感でがんじがらめになって生きていけない。父が病床に伏していた時、そばにいてあげられなかったことへの罪悪感がすでにあった。マギーが彼を、赤の他人のように感じていること。祖父として、それはつらかっただろうと思う。ジェシカがいないと、半分しか達成したことにならないかもしれない。たとえそうだとしても、やってやる、と彼は意気込んでいた。

その上、クラウチ・エンドに居続けることが耐えられなくなっていた。スチュと彼の妻は親切だし、いろいろ気にかけてくれて、マギーを温かく受け入れてくれた。しかし、招かれざる片親の客は、彼らのロンドン流のライフスタイルにはそぐわないことをひしひしと痛感していた。ソファに座って娘と一緒に『モアナと伝説の海』を見ていると、彼らは彼をディナーパーティーに誘ってくるといったことが重なった。彼らは夜にヨガのレッスンを受けたり、ジムでがっつり体を鍛えたりしていたが、彼はごくたまに公園の周りを5キロほどジョギングする程度だったから、その差が恥ずかしくて、いたたまれなくなっていたのだ。

最近、彼はお昼時にぶらぶらと街を歩き、建ち並ぶ共同住宅を見上げながら、自分が初めてこの街に来た時のことを懐かしく思い出していた。―2006年から2011年まで、彼とスチュはチョーク・ファームの辺りでルームシェアをしていて、夜になると〈ザ・ロック・タバーン〉に飲みに繰り出したり、スポーツなら何でもいいから、テレビでその日やっている試合を見ながら二人で楽しく過ごしていた。数年後、スチュはサラと出会い、彼はスーズと出会い、人生が好転しだした。あの頃からマギーが生まれた直後までが、彼の人生で最も幸せな時期だったと言えるだろう。娘の誕生をピークに、後は下がる一方だった。

「ここよ」と、カースティが立ち止まった。彼女が指さす先には、芝生から小さな石碑(せきひ)のような平らな杭(くい)が突き出ていて、「12」とペンキで手書きされていた。

父の車は周りに停まっている他の車よりも明らかに古く、かなり汚れていた。車種はフォードの〈トランジット〉で、後部にこじんまりとした荷物入れが付いていて、運転席の上にはキャビンが乗っかっている(この部分を見るとパトリックはいつも、額の上でがっつり固めた「リーゼントヘアー」を思い出す)。フロントガラスは蓄積された砂ぼこりで濁(にご)っているし、片方のドアミラーはガムテープで固定されているし、助手席の下のタイヤはぺしゃんこにパンクしていて、全体的に沈みゆく船のようだった。

車体の横にでかでかと貼られた〈THE ADVENTURER(冒険家)〉という鮮やかなブルーのステッカーとは裏腹に、その佇(たたず)まいは、めそめそとしょぼくれているみたいだった。

「最後にいつ―」

「3年くらい前」とカースティが、パトリックの質問を先回りして答えた。「ママが亡くなってから1年後に、パパはノーフォークまで釣りに行ったのよ。キングス・リンの近くの川に行ったみたいね」

「それ以来、ここに置きっぱなし?」

「まあね」

「しょうがねえな。俺たちできれいにするか?」彼は鍵を手の中で転がしながら、キャンピングカーに向かって歩いていった。ドアを開けると中から何が出てくるのか、と内心ドキドキしていた。ネズミ? 人間の死体? 家をなくした家族が秋雨(あきさめ)を避けるように暮らしてたりして?

パトリックは薄っぺらいドアに鍵を差し込み、ひねった(というか鍵がなくても、こんなぺらいドアなら、簡単に突き破れそうだと前から思っていた)。ドアを開けたとたん、むわっとカビ臭い湿った空気が二人の顔を襲い、二人とも顔をしかめる。天井の電灯のスイッチを入れてみたが、バッテリー切れらしく、つかなかった。スマホの明かりを頼りに、二人は3段の小さな階段を登り、松の木をビニール加工した床をおそるおそる覗き込んだ。

「マジか」と彼は言った。「快適な空間ってこういうことか」

〈冒険家〉は子供の頃に乗った記憶よりも狭かった。最後尾に2段ベッドが2つと、バスルームがあり、そこから細い通路を3歩も歩くと前方の運転席に着いてしまう。真ん中の小さなテーブルは4人も集まればキツキツで、食事も同時には取れないのではないか。―この車は6人用をうたっているが、広告とはそういうものだと割り切った方がいいらしい。通路の片側には一応ベンチがあるが、窮屈だし、背もたれが垂直すぎて腰が痛くなりそうだ。このベンチがダブルベッドになるのだが、実際どこをどうやって変形させればいいのか見当もつかなかった。通路の反対側にはキッチンがあり、小型の冷蔵庫、2口のクッキングヒーター、ガス式のオーブングリルが設置されていた。

「思ってたよりきれいじゃない」とカースティが努めて明るい声で言った。彼女は鍵のついた食器棚を開けると、中の食器を手に取って眺めている。どの食器も昔家で使っていたもので、ある時この車に移されたものばかりだった。大昔のチョコレートバーのロゴが入ったマグカップや、親父が昔からひいきにしているサッカーチームの紋章が記(しる)されたマグカップが並んでいる。そのワトフォードFCのロゴマークは、現在の鹿(しか)をモチーフにしたものではなく、数十年前の蜂(はち)の紋章だったが、パトリックは一目でそれとわかった。その横に重ねられたプラスチック製のお皿は、90年代の前半に家族で行ったキャンプで使ったものだと彼は思い出す。

「まだ走るかな?」と聞きながら、彼は運転席に体を滑り込ませた。一方、彼女は小さなバスルームを見に行って、バスルームのドアにぶら下がっていた「ユーザーズガイド」に目を落とした。

彼は鍵穴にキーを差し込むと、勢い良くひねった。ダッシュボードが点灯し、ディーゼルエンジンの燃料タンクが4分の1であることを示した。もう一度キーを思いっきりひねると、エンジンが何度かゴホゴホと咳払いをした後、息を吹き返した。テーブルの真上の照明がすぐに点灯し、と思ったらすぐに消えた。キッチンに設置された時計が、雄鶏(おんどり)のように2回鳴いた。

「なんてこった」

「動くの?」と、彼の真後ろまで来ていたカースティが聞いた。

「動いちゃった」と彼は言った。

二人とも少しがっかりした口調だった。もしも、このキャンピングカーが故障していて使い物にならなかったり、あるいは大きな修理が必要だったりしたら、父親の指令とはいえ仕方ないな、と諦めるつもりだったのだ。代わりに飛行機で行くことを二人は考えていたのだが、その逃げ道は父親が予め塞(ふさ)いでいた。彼らの父親は、車のメンテナンスに関しては凝り性で、たとえ実際に運転してどこかへ行くことはなかったとしても、年に一度はちゃんと整備していたようだ。

あらゆる予想を覆して、〈冒険家〉は生きていた。

バーカムステッド、ハートフォードシャー

ジェシカ

彼女はスマホをチェックした。

カースティ:私たちのことを無視してるのはわかってるけど、キャンピングカーが動いたって一応知らせておこうと思って。水曜日の午前中、パットと私は出発する。あなたも気が変わったら来てね😘

それから再びスマホにロックをかけ、そのメッセージのことは忘れることにした。

ジェシカはガスコンロの前に戻ると、ぐつぐつと煮立っているミートソースの鍋をコンロからいったん外した。彼女はミートソースにもっとワインを加えようかと思案している。友人を家に招いたり、子供たちが出かけていて、いない時にはワインを追加するのだけれど、今日は馴染みのない声が頭の中でチクチクと嫌味っぽく、子供が食べる料理にお酒を加えるなんてもっての外(ほか)だと鳴り響いている。〈ママネット〉に寄せられた道徳的な正しさを押し付ける投稿みたいだ。

代わりに、彼女は大きな球状のグラスに赤ワインをなみなみと注(つ)いだ。このグラスは、ダンが買ったワイングラスセットの一つだ。元々は結婚式の記念品で似たようなものがあったのだけど、ダンが事あるごとにグラスを一つずつ割ってしまい、彼はその埋め合わせとしてこれを買ったのだ。

彼女はさっきのメッセージから気をそらそうと、キッチンを見渡した。去年、キッチンを改装したばかりだった。新しく石造りの床にしたアイルランド風のキッチンには、フライパンが芸術的に吊り下がり、すべてがシルバー系かダークブルーで統一されている。改装工事の後、ダンが「そのうちやる」と言って、そのままになっているものもある。茶色がかった灰色のブラインドを木目調のものに変えるはずがそのままだし、換気扇のところの黄色い電球を白いものに変えると言っていたのに、まだ黄色いままだ。しかし彼らは、少なくとも彼は、今ではその不完全さと共に生活していくことを選んだようだった。

ジェシカが降参したようにスマホを手に取り、再びカースティのメッセージを読むまでに、5分もかからなかった。

「誰からだ?」と、キッチンのドアを開けて入ってきたダンが聞いた。彼はまだ仕事用のズボンを履いたままだったが、シャツは脱ぎかけでズボンの外に出ていて、グレーのスリッパを履いていた。

「べつに、誰ってこともないけど」

「そうか」

「なぜ聞いたの? どうでもいいくせに」

「ただ聞いただけだよ...なぜって聞かれても」

「誰ってこともないけど...」と彼女は繰り返し、再び鍋の前に戻って、付け足した。「カースティからよ」

「そうか、わかった」とダンは明るい口調で言った。「彼女からなんて?」

「なんでもないわ」とジェシカは答えた直後、「降りなさい! ブーツィー、ダウン!」と猫に向かって怒鳴った。ブーツィーは、息子のマックスがまだ3歳だった頃に飼い始めた猫で、マックスが名前を付けたいと言ったからそうさせたのだけど、こうして「ブーツィー!」と呼ぶたびに、名前は私が付けるべきだったと後悔している。

「そうか」とダンが言って、キッチンから出て行こうとしたから、ジェシカはしびれを切らして言った。「なんか、馬鹿げた旅に出るみたいよ」

彼は怪訝(けげん)な顔で振り向き、一瞬間を開けてから、「旅ってどんな?」と聞いた。

「二人で行くみたいね。パパの遺灰を撒く旅だって」

「おお」と、彼が驚いたように声を上げた。彼に話すのは初めてだったから、驚くのも無理ないわね。「ごめん。それって俺に言ってたか?」

「いいえ...言う必要がないと思ってたから」

「君は行くのか?」

「いいえ」と彼女は言って、ワインをぐいっと喉に流し込んだ。

「どうして? 彼らは君を誘わなかったのか? 俺は誓って言えるけど、もしあの二人が―」

「誘われたわ。それに、三人でっていうのが彼の望みでもあるし。彼ってパパのことね」と彼女は言って、彼と目を合わせないように鍋の中のミートソースをかき混ぜた。「私は行かないって言ったの」

ダンがドア付近から戻ってきて、キッチンテーブルの席に座った。

「すまない、ジェシ。俺には全然話が見えない。ちゃんと説明してくれないか?」

彼女は一(いち)から説明した。カースティがジェリーの手紙を写真に撮って送り付けてきたので、それを読み上げさえした。―カースティのこういうやり口はずるい、とジェシカは思った。私は行きたくないって言ってるのに、感情に訴える脅迫めいたメールをバンバン送ってくるなんて。

話し終わるまで、ダンはあまり表情を変えなかった。その話から彼が何を感じ取ったのか、いまいち伝わってこない。とはいえ、彼は話の途中で2度笑った。パトリックがバーメイドを口説こうと必死になってたくだりと、ジェシカがその夜、二人に黙ってこっそり実家を抜け出した場面で、ふっと息を吹き出すように笑った。しかし、彼女の父親がこのような旅を提案したことには、彼も驚いている様子だった。ここ数年、ジェリーは家族のために外食を提案したことさえ一度もなかったからだ。

「どう思う?」と彼女は聞いた。

「君は行くべきだと思うよ。明らかにね」

「本当に?」

「ジェシ。5年後の自分を想像してみろ。行かなかったことを後悔してないって言い切れるか?」

「さあね」と、彼女はワインを口に含み、しばらく飲み込まずにワインの舌触りを味わいながら言った。「でも、かなりかかるでしょうね。行きに2日。帰りに2日」

「かなりって4日だろ?」

「それに現地で1日。島で過ごすことになるわ。たぶんね」

「それでも5日じゃないか」

「私たちは休暇を利用して家族旅行に行く予定だったじゃない」と彼女は言った。子供たちが中間休みに入ったら家族4人で行こうと、マヨルカ島への旅行を計画していたのだ。

「俺も今そのことを言おうと思ったんだ。もしかして、君が急にマヨルカ島に行こうとか言い出したのは、パトリックとカースティと一緒にその旅行に行くのが嫌で、その口実作りだったのか?」

「それは...」

「それは口実にはならないよ。マヨルカ島へは俺と子供たちだけでも行けるし。ママにも来てもらえるかもしれないし」

「ダン」と彼女は、今はママの話はやめて、と半分頼み込むように言った。

「行った方がいいって」

「お店が」

「マヨルカ島に行こうとしてたんだろ!」

ジェシカは空になったワイングラスに再びワインを注ぐと、冷蔵庫からビールを取り出し、ダンのグラスに注いだ。二人はしばらく見つめ合っていた。マックスとエルスペスを厳しく𠮟(しか)ろうと決めたどちらかを、もう一方が今回は大目に見てやろう、と説き伏せている時のようだった。それから彼女はおもむろに立ち上がり、流し台の横のディスペンサーを2、3回押し、手のひらにハンドクリームを出すと、指全体をマッサージするように塗り込んだ。

「それは何の香り?」

「カルダモンとベルガモットよ」

「カレーっぽい匂いがするな」と彼は言った。彼女はそれを無視して、電気ケトルでお湯を沸かした。沸騰中、ボコボコと大きな音を立てるので、少しの間会話ができなくなった。ダンはケトルがカチッと音を立て、お湯が沸き上がるのを待ってから、コンロの前に立つ彼女に忍び寄り、大きな鍋でスパゲッティを茹でている彼女を後ろから抱きしめた。

「あなたの家族とは違うのよ」とジェシカが言った。「あなたは家族と仲がいいじゃない」

「君も昔は彼らと仲良くやってたじゃないか」

「はるか昔のことでしょ、ダン。最後に普通の会話をしたのがいつかも覚えてないわ」

「カースティとは仲良くしてたんだろ? 実家の片付けも一緒にしたんだろ?」

「義務感からよ。友達というより、一緒に仕事をしてる同僚って感じだった」

「まあ、そんなもんだろ。むしろ仲いい方なんじゃないか」

「そうかもしれないけど、 昔からそうだし、この先もずっとこんな感じが続きそうじゃない? 私たち夫婦がパパをあの家から追い出そうとしてたって、彼女はこれからも思い続けるでしょうね。逆に私は、彼女がすべてのことに対して世間知らずだってこれからも思い続けるわ」

「パトリックは?」

「彼は何も言わないわ。彼も昔からそう。いつだって手遅れになるまで、何も言わない」

「黙ってるのが一番だよ。そう思わないか? 結局黙っていれば、いろんないざこざを避けられる」

「でも、そもそも私たちは仲良くやっていくつもりなんてないのよ、そうでしょ? そうじゃない人もいるでしょうけど、私たちがいがみ合ってるのは、理由があって」

「ジェシ」とダンが真剣な口調で言った。「みんな知ってるよ、そのことが原因で君たち姉弟の仲が悪くなったわけじゃない。君は―」

「やめて」と彼女は言って、ダンを振り払うように押しのけた。「今はだめ、ダン。その話はしないで。ほら、食事もできたし―」

「しないけど、君はちゃんと認めないといけない。思い出したくもないほどショックだったんだろうけど」と彼は続けたが、ジェシカは彼から離れて廊下に向かって歩いていった。

「ご飯よ」と彼女は階段の上に向かって声を上げた。「今すぐ下りてらっしゃい」

「ジェシ」と彼は、キッチンに戻ってきた彼女に向かって優しく言った。

「黙って」と彼女は言うと、ガチャガチャと音を立ててフォークやナイフをキッチンテーブルに置いた。それから、すでに焼き上がっていたガーリック・パイをオーブンから取り出した。

「その旅に行ってこいよ」と彼は言った。

ギャントン通りの邸宅 ― ホーブ、サセックス

カースティ

カースティは一輪のマリーゴールドをポキッと折ると、流し台に放り込んだ。当然のことのように、このひどい有り様のキャンピングカーを掃除するのは彼女の役目になった。彼女は娘のリヴィを連れてきて、運転席に散らばっている〈テスコ・グレイシャーミント・ガム〉の包み紙を拾うといった比較的軽い仕事をやらせつつ、彼女は床掃除、食器洗い、キッチンやバスルームやベッドの掃除を続けた。

パトリックの名誉のためにも言っておくと、車の外側の掃除は彼が引き受けてくれた。外見はそれほど重要視していないんだけど、彼も私も、一応外側もきれいにしておく必要があると感じていた(帰ってきたらほぼ間違いなく、この車を売りに出すことを見据えての伏線でもあった)。彼は骨つぼをプチプチのビニールで厳重に包んでいた。きっとそれは子供の頃、キャンピングカーで湖水地方に行った時、急なカーブを曲がった衝撃で、ビール瓶が3本も割れてしまったことを思い出してのことでしょう。

「ママ、37個も拾ったよ」とリヴィが言って、お菓子の包み紙でいっぱいの両手を開いてみせた。

「すごいじゃない、よくやったわ。さあ、それをそのゴミ袋に捨てて」と彼女は言って、助手席に置いてあるビニールのゴミ袋を指差した。

「どれがママのベッドになるの?」

「どこにしようかしらね。パトリックおじさんがどこで寝るかを見てから決めようかな」

「私はここがいい」と彼女は言いながら梯子(はしご)を登り、運転席の上に付いているリーゼント・ヘアーみたいな寝台に入っていく。カースティはそこが寝心地良さそうだと思った。

娘を見ていたら、罪悪感の波がどっと押し寄せてきた。学期と学期の間の1週間の休みくらいは、たっぷりと娘と過ごす、という暗黙の取り決めが二人の間にはあったのだけど、明日からは一緒に過ごせなくなる。残りの休暇は、水族館や動物園に行ったり、お家で一緒にお絵かきや工作をしたり、お友達を家に招待したりして過ごすはずだった。

しかし、リヴィを置いて旅に出ることになり、その計画はなくなった。リヴィは残りの休暇を、2人のお友達の家でお泊まりすることになった(どちらかに偏って負担をかけたくない、というカースティの配慮で、2人のお友達の家に預けることにした)。

「なかなかいい感じでしょ? あなたも一緒に来ればいいのに」と彼女は言って、言わなきゃよかった、とすぐに後悔した。

リヴィは悲しそうな顔で「私も行く」と言うと、慎重に後ろ向きで梯子を下りてきた。

「あの人たち、おじいちゃんの家から出て来たよ」とリヴィが窓の外を見て、指差した。スーツを着ているが、まだ学生感が漂う若い不動産仲介人が、同じような年頃の若いカップルを連れて、玄関先の踏み段を下りてくる。家の中の案内が終わったようだ。3日前から、この家は売りに出されていて、これまでに5件の内見希望があったが、まだ購入希望は1件もない。

カースティが窓の外を見ると、不動産仲介人と目が合った。彼は彼女に親指を立てて、「今回はいい感触でした!」と伝えようとしたが、横の夫婦は彼女たちを見て、怪訝そうに顔をしかめた。私の姿は彼らの目にどのように映っているのだろう、と思った。亡くなった父親の家の前に止めたキャンピングカーの中で生活している、気の狂った老婆にでも見えたのかしら? 彼女は、今すぐ車から出て、彼らにつかつかと大股で歩み寄り、「私はここには住んでいません。ブライトンにちゃんと部屋を持っています」と宣言したかったが、余計に頭がおかしい人だと思われそうでやめておいた。

「さあ、リヴィちゃん、こっち」とカースティは言って、リヴィに窓から離れるように促(うなが)した。「もう大体終わったから。それを持って」と彼女は、ゴミでいっぱいになったスーパーマーケット〈セインズベリー〉のビニール袋を指差しながら言った。「今夜はピザにしようかしらね。お掃除したからご褒美よ」

リヴィが歓声を上げると、カースティの携帯がヴー、ヴーと震え、メッセージの受信を知らせた。

ジェシカ:明日は何時に出発するの?😘

彼女はそのメッセージを一度読むと、その画面をスクショして、「まったくもう!」という意味を込めて、怒った絵文字と肩をすくめた絵文字をその写真に添えて、パトリックに送信し、携帯をバッグに戻した。姉の気まぐれに振り回されるのはいつものことだけど、今回ばかりは怒っても仕方ないわね。

ノース・レーヌ、ブライトン

パトリック

彼はカースティからのメッセージを見て、スマホの画面を伏せてテーブルに置いた。

「大事なメッセージなら、返信するなり電話するなりしたら?」とクロエが言った。「さっきあなたが言ってた旅のことじゃない?」

「いや、いいんだ」とパトリックは言って、「もっと聞かせて」と、彼女に続きを促した。クロエは大学時代の友人たちの『その後』をよく知っていた。まるでゴシップ誌をめくるように次々と、二人と同じ大学に通っていた連中の、スキャンダラスな顛末(てんまつ)を聞かせてくれた。誰々は刑務所に入ったとか、誰々は離婚したとか、他言無用のやばい話や、本人は誰にも知られたくないはずの笑っちゃう話に特化した情報網を、彼女は持っているらしい。

二人は30分ほど前から、カースティが立ち寄りそうもない地区のお店で落ち合い、手羽先の唐揚げを食べながらクラフトビールを飲んでいた。葬儀の2日後、クロエからメールが来て、元気? と聞かれた。それから頻繫にメッセージのやり取りをするようになり、ついに彼女を飲みに誘ったのだ。女の子を口説くには、飲みに誘うのが一番手っ取り早いことを、彼は経験から知っていた。結婚して、子供ができて、別居まで経験した今となっては、飲みに行こう、というメッセージを送るくらい、どうってことないのだ。昔はそんなメールを送るだけで、指が震えるほどパニックになったり、相手の心理を過剰に分析したりとドキドキものだったが、ハードルはいつの間にかだいぶ下がっていた。

それでも彼の心の大部分を占めているのは、まだスザンヌだった。彼女と離れて数ヶ月が経った。彼女とはもう終わったのか? と彼は自問した。彼女はすでに過去の人なのか?

いや、明らかに違う。乗り越えるにはもっと長い月日が必要になるだろう。しかし、彼の心の中の何かが、前に進んでもいい、と言っていた。もし自分が不倫をした側だったら、妻と子供を置いて出て行った側だったら、違う感じ方をしていただろう。自分は捨てられた側だから、と彼は自分を正当化して、久しぶりに幸せを感じていた。

「今度はあなたが話す番よ」とクロエが言った。「ドナ・カーターがどんな人生を歩んできたかよりも、もっと面白い話があるんじゃないの?」

「いや、ないと思うけど。だって彼女は、いろんなお店がある中で、よりによって賭け事のノミ屋から、お金を盗んだんだろ?」

「パトリック」と彼女が、からかうような口調で彼をたしなめた。

先日のお別れ会の時と同様に、クロエは常ににこやかな笑みを浮かべながら、冗談を言ったり、彼をからかったり、声を上げて笑ったりと、もてなし上手で、ずっとこうして一緒にいたいと思える相手だった。彼女は濃紺のタイトなジーンズに、赤いハイヒールを履き、胸元を覗き込めそうなくらいゆったりとした黒いシャツを着ていた。彼よりオシャレに気を遣ってきたのは明らかで、彼は軽い罪悪感を覚えた。彼女の髪はストレートで、可愛らしい顔の両脇をまっすぐに滑り降りている。ハッピーオーラに包まれたような彼女に対して、彼はレザーブーツにジーンズ、そして襟元に毛皮の裏地が付いた、厚手のフランネル生地のチェックシャツという地味な格好だった。さすがに彼女が来る前に、ニット帽は脱ぎ、トイレの鏡で一応髪を整えたけれど。

「さっきの旅についてもっと知りたいわ。そういうのってなんか...」

「狂ってる?」と彼が先に言った。彼女が適切な言葉を探しているようだったので、助け舟を出したつもりだった。

「そういうことじゃないんだけど、私が聞いた話だと、そういう風に亡き人の遺灰を撒く場合、ゴルフ場とか、ビーチとか、そういう場所で」

「俺たちもビーチに撒くんだよ。ただ、地元のビーチではないけど」

「なんで地元じゃないの? ホーブにも海はあるじゃない」

「どうやら思い出の地らしいね。何年か前にウイスキー・フェスティバルがそこであって、父は母と一緒に車でそこに行ったんだ」

「なんだかスリリングな旅ね」

「父にとってはそうだったんだろうけど、母にとってはそうでもなかったんだ。というか、彼が目的地としてヘブリディーズ諸島を選んだ本当の理由は、俺たち三人を一台のキャンピングカーに、何日もぶっ通しで閉じ込めることなんだよ。そんな狭いところで体を押し付け合うようにして一緒に過ごせば、何かしらの修復が生まれるんじゃないかって。家族の絆とかさ、そういうのを取り戻せってことだろ。ただ、ジェシカのおかげで、この計画は今のところ白紙状態なんだけど」と彼は言って、再びスマホの画面を見た。

「お姉さんと妹さんが同じ車で過ごせば、関係は修復すると思う?」

「まあ、どっちに転ぶかは微妙だな。仲直りするか、逆に首を絞め合っちゃったりして」と彼は言った。「彼女たちも昔は仲良かったんだよ。最近はピリピリした関係が続いてるけど。母親が死んだことで、二人の間で何かが一気に弾けちゃったんだろうな」

「あなたは? あなたは彼女たちと仲良くやってるの?」

パトリックは、そのことについて話すのをためらった。カドガン家の三人兄妹の仲が険悪だということは、周りから見ても明らかだったが、彼の立ち位置に関しては、単なる傍観者だと見なす人もいれば、共犯者というか、二人の姉妹よりも、むしろ彼が諸悪の根源だと見なす人もいた。

「上辺はね」と彼は言った。「腹を割って話すことはもうないな。一応礼儀として、話は合わせるけどさ。姉は俺が妹の味方だと思ってるし、逆に妹は俺が姉の味方だと思ってる。ということで俺は、間に立って双方から攻撃をくらってる感じだよ。まあ、俺自身がはっきりした態度を取らないせいなんだけど。俺はいつも手遅れになるまで、何も言わないから」

「あなたはどっちの味方なの? どっちかというと、どっちに肩入れしてる?」

「さあ、どうなんだろ。ジェシの言い分もわかることはわかる。あんな大きな家に親父一人で、どうせゴロゴロしてるだけなんだから、さっさと売っちゃった方が銀行にお金も返せるしって。親父は銀行からかなり借金してたんだよ。けど、それについてカースティが怒った時、俺はもっともだと思った。なにせ俺たちが育った実家だしね。俺も親父が生きてるうちは売るべきじゃないって思ったよ」

クロエはしばらく考え込むように黙っていた。気まずい空気になってしまった、と思った。彼女は俺との関係を始めることを考え直しているのかもしれない。しょっぱなから、やっちまった感がいなめない。もう少し良識や正直さがあれば、このような事態は避けることができたのではないか、と考えていた。

「その時が来たのよ、パトリック」と彼女がついに口を開いた。「私の父が亡くなった時、私たちは自分たちが育った家を売らなければならなかったわ。母はもう、一人で庭の手入れをすることができなかったし」

「わかるよ」と彼は言った。「俺たちも今、家を売りに出してて、今週すでに内見者がいたみたいだね」

「でも、お姉さんの方だっけ? 行かないって言ってるんでしょ? それは悲しいことね。たとえ車の中で首を絞め合うことになったとしても、お父さんの最後の願いなんだし」

「ちょっと悪巧みが過ぎると思わないか? そんなこと誰もやりたがらないだろ。けど、亡き父に対して、ノーとも言えない。ずるいよな?」

「そうね。でも、彼はそれに値する人なんでしょ? あなたが自分で言ってたじゃない。あんなことがあった後でも彼は偉かったって―」

「それはそうだ」とパトリックはきっぱりと言った。今夜はあの箱を開けないでおこう、と心に決めた。せっかくの夜が台無しになりかねない。間違いなく、数日以内にはカースティとそのことについて話し合うことになるだろう。けどそれまでは、そっと蓋(ふた)をしておこうと決めた。「おかわりは?」と彼は言って、空になった彼女のグラスに視線を送った。

「いただくわ」と彼女は笑顔で答えた。

「同じもの?」

「うん、お願い」

パトリックは二人のグラスを手に取ると、テーブル席から立ち上がった。

「綺麗だね」と彼は言った。「おかわりを持って戻ってきたら、もう家族の話はよそう。いい?」

「そうね、よしましょ」とクロエが言った。

パトリックはカウンターに向かいながら、あのことを話さずに済んでよかった、と、ほっとしていた。カドガン家といえば、あんなことがあった家として有名で、近隣の人たちにはそういう家として認識されていた。彼がブライトンやホーブで暮らしたくない理由でもあり、今までここを離れて過ごせていたことに満足していた。一方で、今回の旅が終わり、この町に戻ってくることになったら、と不安が胸中(きょうちゅう)に湧き起こりつつあった。

~~~

〔チャプター 3の感想〕

これは本当の話なんだけど、藍の最長ドライブは、長崎県から埼玉県までで、丸2日くらいかかった。たしか名古屋辺りのパーキングエリアで、運転席の椅子を倒して3、4時間は寝たけれど、最後の方はハンドルを握っている腕が震えてくるほど、心身ともに疲労困憊でした...💦当時乗っていた車はホンダのHR-Vというシルバーの車でした🚙まあ、若かったので成せたことですね!←何を書いたって、もう噓にしか思えない!笑

藍が懐かしく思い出すのは札幌の街で、オリンピックのマラソンに合わせて札幌に行きたかったんだけど、それは叶わなかったから、そのうち(?)、行きたいな~と思っている。ただ、おっさんがぶらぶらと建物を見上げていたら、あやしさ満点だけど...💦笑←ホリー・ゴライトリーを探しに来たとか?(伝われ~~!笑)

家族に何かあったっぽい!←キーワードはドイツ?

あと、ジェリーは年に1度、キャンピングカーのメンテナンスをしながら、運転してどこへも動かしてやれない自分がふがいないというか、車が不憫(ふびん)に思えて、俺の車に乗って行け、と言ったのかもしれませんね。←いや、3人を強制的にくっつけるためだろ!←いや、車が可哀想だと思ったからだよ!←どっちでもいい。というか、どうでもいい!⇐っていうか、お前誰だよ!!爆笑

~~~

チャプター 4

ブライトン、サセックス

パトリック

朝の6時前、ドアがバンバン叩かれる音で目が覚めた。まるで誰かが火事を住人たちに知らせようと各部屋のドアを叩いて回っているかのような、切迫した激しい叩き方だった。彼はスマホをチェックしながら、それが誰であっても、すぐにカースティがドアを開けて対応してくれるだろうと思った。

あと1、2時間は寝たいところだった。今日の午前中に出発することになっていて、最初の運転者はパトリックだった。計画通りにいけば、3時間ほどでノッティンガムに着き、そこのサービスエリアで昼食を取ってから、運転を交代するという手はずだった。

昨夜は1時過ぎまでなかなか寝付けなかった。カースティの部屋のソファは寝心地が悪かったというのもあるが、スチュとサラの家に預けてきたマギーのことが気掛かりで仕方がなかったのである。マギーが家でぐっすり眠れるようになったのはごく最近のことで、いくら「ママ」と呼んでも、パパしか来てくれないという事実を受け入れたばかりだったのだ。パトリックは、また元に戻って、マギーが夜中にぐずり出さないか心配だった。

その上、夜中の12時頃までクロエとバーで飲んでいたので、少しとはいえないほど、二日酔い気味だった。

まだドアはバンバン叩かれているが、カースティが受け答えをする気配はない。

「ふざけんなよ」と、彼はもうろうとした意識の中でつぶやいた。マギーが赤ん坊だった頃、夜泣きで30分ごとに起こされていた時を思い出す。

彼は重い頭を起こし、体を引きずるようにして、冷たいフローリングの床に平たい素足(すあし)をペタペタと打ち付けながら、玄関へ向かった。ボクサーパンツの前が閉まっていることを確認し、彼のお気に入りのバンド〈ガスライト・アンセム〉のTシャツを下まで引っ張り、お腹を隠した。

ドアを開けようと手を伸ばすと、再びドアがバンバンと叩かれた。

「今開けるよ」と彼は言った。

「なら早くしてよ」と、ドアの向こう側から声がした。

「ジェシ?」

「そうよ」と彼女は、さも当たり前のように言った。「早くこのいまいましいドアを開けてちょうだい」

パトリックはチェーンロックを外し、さらに、かんぬき錠も横に引き抜いた。1階のロビーで侵入騒ぎがあった後、カースティがドアの内側に取り付けたものだ。そしてようやくドアを開けると、姉が姿を現した。彼女は、大きな旅行カバンとハンドバッグを両手に持ち、立っていた。ニット帽を被り、ダウンコートを着て、ブルーのスキニージーンズを穿き、靴はいつものコンバースの〈オールスター〉を履いている。まだそこまで寒い季節じゃないだろ、と思った。

「とうとう来ちゃった」

ジェシカは急いで中に入ると、さっきまで彼が寝ていたソファに荷物をドサッと置いた。

「何しに来たんだ?」

「あなたを見送りに来たのよ、パトリック。って言ったらどう思う?」

「知らねえよ。あの夜からまだトイレに入ってるのかと思ってたよ。『ちょっとトイレに行ってくる』じゃなかったか?」

「婉曲(えんきょく)表現のつもりだったんだけど、わかりにくかったかしら?」と彼女は言った。「気が変わったのよ」

パトリックは、レジがバーコードに反応するようには、瞬時に理解できなかった。「お前も行くってことか?」

「不本意だけどね」

「は?」

「ダンに行ってこいって言われたのよ。そうしないと後悔するって。それから、その考えが頭から離れなくなっちゃって、それで」と彼女は言って、コートを脱ぎ、カースティがリサイクルショップで買った、使い込まれた木製のキッチンチェアの一つにそれを投げかけた。「来ちゃった」

「そうか」

「言っときますけど、このために家族旅行をキャンセルしたんだからね。エルスペスはもうカンカン。だから、余計なことはせずにさっさと済ませるわよ」

その時、ベッドルームのドアが開き、顔を出したリヴィが、「ジェシおばさん!」と叫びながら、だだっ広いリビングを駆け抜けてきた。

パトリックは、ジェシカの高慢ちきな表情が柔和(にゅうわ)にほころぶ瞬間を目撃した。両手を開いて姪っ子を待ち受ける彼女の眼中に、パトリックはもういない。二人の間で勃発しそうだった口論の火種を、リヴィが踏み消した形だ。

「そうすると、あなた、気が変わったってこと?」カースティがそう言いながら、大きなふわふわのバスローブに身を包んでリビングに入ってきた。

「今パトリックに話したばかりだけど―」

「私たちはね、この日のために頑張ったのよ。あのひどい状態のキャンピングカーをきれいにして、この馬鹿げた旅行のためにいろいろ準備したんだから。あなたはなに、出発の30分前になって登場って、ロックスター気取りもいい加減にしてよね」

「聞いて。私は―」

「私は何?」カースティが嚙みつくように言った。「リヴ、ちょっと自分の部屋に戻ってて。5分だけでいいから」

娘が言われた通り寝室に入っていくのを見届けて、彼女の母親はジェシカに詰め寄った。

「ほんとあなたっていっつもそうね、ジェシカ。ほんとに呆れるわ」

「どういうこと? 私に来て欲しかったんでしょ? 言わせてもらいますけど、あのキャンピングカーを『ひどい状態』とか言ったって無駄よ。どうせ大したことしてないんでしょ」

「したわよ」とカースティは言った。キャンピングカーが本当にひどい状態だったかどうかについては言及しないことにしたらしい。「前も言ったけど」

「今の話をして」

「今は...」と彼女は言った。パトリックは、次に彼女の口から何が飛び出すのか瞬時に予想した。あなたはとっとと家に帰って、あなたはこのことは忘れてちょうだい、あるいは、あなたにはずっと運転してもらうから、かな?

「今はそうね、あなたはそうするしかないでしょうね」

「カースティ、申し訳ないんだけど、あなたが何を言いたいのか、私にはさっぱり」

「あなたはいつもそんな感じじゃない?」カースティはそう言うと、マグツリーから陶磁器のティーカップを手に取り、ティーバッグを勢い良くカップに放り込んだ。「ちょっとは変わろうっていう気にはならないの? 少しは自分の芯みたいなものを持ちなさいよ」

「だから行くことにしたんでしょ」

「最後の最後でね。それに、どうせあなたが行きたいって思ったわけじゃないんでしょ。私にはお見通しよ。罪悪感を感じたくないからでしょ?」

「さっきも言ったけど、ダンが行けって言ったのよ。っていうか、もしそうだとしたら、なんなの?」

「まさにそれ! あなたはいっつもその言い草。それがあなたの生き方なんでしょうね」

「そうよ」ジェシカがバッグを手に取った。「あなたはそんなことばかり言って、私をどうしたいのかわかったわ。これから3日間、こんな口論がずうっと続くのなら、私はさっさと家に帰るわ」

「お好きにどうぞ」とカースティは言った。

ジェシカが玄関に向かって歩き始めるのを見て、パトリックが「待て!」と叫んだ。「頼むよ。べつに理由はなんだっていいじゃないか。彼女が今、ここにいることの方が重要なんだよ」

数秒間、沈黙が続いた。ハムスターが車輪を回すカラカラという音だけが不気味に鳴っていた。

「パトリック、なんだかあなたらしくないじゃない―」

「その先は言うな」と、パトリックがカースティを制した。「それからジェシ、バカにするな。君も行くんだ」

三人はお互いに顔を見合わせた。パトリックは、そろそろ母親の死後に起こったことについて話し合わなければならないな、と思った。いや、話し合う、では生ぬるい。言い争わなければならない。俺たちはそういう段階に近づいていることを感じていた。そして、旅はまだ始まってもいなかった。葬儀の前後は、親戚たちへの手前もあって、三人はそれなりに仲睦まじい姿を見せていたが、そのメッキもだいぶ剥がれ落ちてきて、ここ数年の間についた傷やへこみが、再び透けて見えるようになっていた。

しかし、そのことを正面から語り合う必要があるのは確かだが、今はまだその時ではなかった。そしてパトリックは、それが重層的に絡み合った長い議論になるだろう、と予見できた。

父親が未亡人となって一人取り残された時、実家をどうすべきかという問題が湧き上がった。そこには一筋縄ではいかない、家族の中での役割分担の問題があったのだ。それは一般的に広く知られていることではあるが、当事者にならないと見えてこない問題も内在している。

そして、その下には、もう一つ大きな問題があった。カドガン家の三人姉弟ならではの関係性が、その底流を成していた。

「聞いてくれ。そのうちみんなで話し合うことになる。でも、今はやめておいた方がいい。でないと、いつまで経っても旅に出られない」と彼は、これ以上波風を立てないよう慎重に言葉を選びつつ、意識的に温和な声を発した。「抱き合って仲直りしろなんて言うつもりはないよ。そうだな、少なくともこれからの3時間は、穏やかに過ごすか、まったく話さないかのどちらかにしよう」

ジェシカとカースティが同時にうなずいた。すかさずカースティはその場を離れ、お湯を沸かしに行った。

カースティの準備が整うまでに、そこから2時間かかった。旅行に必要な荷物は大方すでにまとめてあったが、いくつかまだ入れていなかった物をカバンに詰めなければならなかったし、泣きじゃくるリヴィに何度も連れては行けないと言い聞かせなければならなかった。彼女は、一緒に行きたい、と繰り返し訴え続けていたのだ。

そんな中、パトリックはキャンピングカーをチェックして来る、と言ってその場を抜け出し、階下に降りて行ったが、本当の目的はマギーとFaceTimeでビデオ通話をするためだった。スマホの画面を通してマギーの顔を見るのは、不思議な感覚だった。スチュのiPadから、娘がこちらに手を振っている。子供のいない夫婦ならではの、完璧なまでに清潔感溢れるデザイナーズキッチンが背後に映り込み、サラがせわしなく動き回っていた。旅の途中、娘とビデオ通話をしている時に、姉妹のうちのどちらかが、背景に映り込むピカピカのキッチンに気づいてしまったら、スザンヌの要望でキッチンを改装した、と言わなければならないな、と心にメモ書きしておいた。

それから、彼はクロエにメッセージを送った。

パトリック:昨夜はありがとう。最高に楽しかったよ😘

上の階に上がり、カースティの部屋に戻ると、二人の姉妹が一つの小さなソファに座って、それぞれにスマホをいじっていた。それを見て、彼はほっと胸を撫で下ろした。見えない火花は散っているのかもしれないが、少なくとも表面上は、口論は巻き起こっていない。

「そう、それでいいんだよ」とパトリックは明るく言って、バッグを手に取り、二人をソファから立つように促した。まるで離婚したシングルファーザーが、せっかくの週末なんだからスマホばかりいじってないで外へ行こう、と二人の子供から熱意を引き出そうとしているような気分だった。そして、それは気が滅入るほど、現実の状況に近かった。